Il Tinder dello sperma? Ecco come funziona l'app che infrange le regole della donazione di sperma.

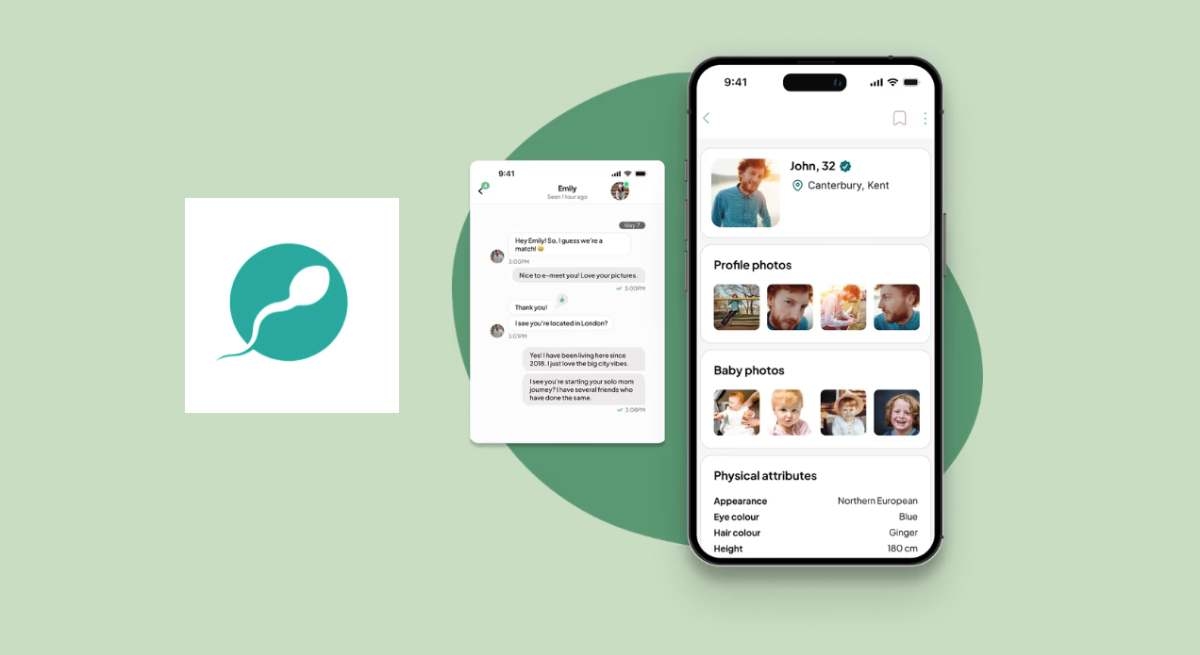

E se trovare un donatore di sperma fosse semplice come scorrere verso destra o verso sinistra su un'app? E se potessi decidere non solo il suo aspetto fisico, ma anche il suo ruolo nella vita del tuo futuro bambino? Questa non è la premessa di una distopia tecnologica o di un episodio di Black Mirror , ma di Y Factor, un'app che cerca di aprire il dibattito sulla donazione di sperma .

Dietro il progetto c'è Ole Schou, il controverso fondatore di Cryos , autoproclamatasi la più grande banca del seme al mondo. La sua nuova proposta digitalizza il processo e consente alle donne – e alle coppie – di selezionare il donatore ideale, stabilire accordi privati e persino decidere se desiderano un contatto successivo con il padre biologico. Ma questo nuovo modello è un passo verso la libertà riproduttiva o un rischio incontrollato con implicazioni mediche, legali ed etiche?

L'ascesa di Y Factor: dalla banca alla partitaIn un contesto in cui le tecnologie di riproduzione assistita avanzano più velocemente della legge, Y Factor nasce con una premessa provocatoria: dare agli utenti il controllo . L'app consente loro di selezionare un donatore in base a criteri personali, dalle caratteristiche fisiche alle preferenze culturali o razziali. Una volta individuato il donatore compatibile, entrambi i partner possono discutere e raggiungere accordi sul tipo di donazione e sul futuro rapporto con il bambino.

Questo approccio disintermediato mira a colmare quella che Ole Schou considera una lacuna normativa: "Perché un donatore dovrebbe rimanere anonimo in un'epoca in cui l'anonimato è praticamente impossibile?", si chiede. L'idea, che molti considerano provocatoria, si scontra frontalmente con le leggi di paesi come la Spagna, dove il processo deve essere regolamentato in modo medico, anonimo e rigorosamente.

Nel Regno Unito, tuttavia, Y Factor ha trovato terreno più fertile, sebbene non senza controversie. L'app consente tre metodi di donazione: clinica, domiciliare e sessuale. Offre inoltre la possibilità di stabilire o meno connessioni successive tra donatore e ricevente. Tutto questo senza dover passare attraverso un sistema ufficiale, il che ha destato allarme tra medici e autorità di regolamentazione.

Rischi medici, legali ed etici senza controllo istituzionaleCiò che per alcuni è libertà, per altri è vulnerabilità. La Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), l'autorità britannica di regolamentazione della fertilità, ha espresso preoccupazione per la scappatoia legale creata da questa app. Secondo il professor Tim Child, membro dell'HFEA, "App come Y Factor rimuovono i filtri ed espongono gli utenti a gravi rischi medici, legali ed emotivi".

Uno dei punti critici è la mancanza di controlli sanitari obbligatori . Nel sistema ufficiale britannico, i donatori devono sottoporsi a rigorosi screening per le malattie sessualmente trasmissibili e genetiche. Inoltre, ci sono limiti al numero di figli che un singolo donatore può avere per evitare la consanguineità, un aspetto che Y Factor non monitora. Attualmente, l'app non richiede nemmeno la verifica dell'identità del donatore.

Né vengono offerte garanzie legali. Chi dona o riceve sperma tramite cliniche gode di tutela legale: il donatore non è elencato sul certificato di nascita e non può rivendicare la potestà genitoriale. Negli accordi privati, tutto questo rimane poco chiaro. L'avvocato Natalie Sutherland avverte che l'app trasmette un falso senso di legalità che potrebbe lasciare genitori e futuri figli senza protezione.

Un nuovo modello per un vecchio problema: la mancanza di accessoAl di là dei dibattiti legali, Y Factor porta alla luce una scomoda verità: il sistema tradizionale di riproduzione assistita non è accessibile a tutti . Nel Regno Unito, l'accesso alle cure tramite il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) è limitato da età, orientamento sessuale, stato civile e altre condizioni. Donne single, coppie dello stesso sesso o persone transgender possono essere escluse dal sistema o trovarsi ad affrontare liste d'attesa insormontabili.

Per questi gruppi, il modello Y Factor non rappresenta una ribellione al sistema, ma piuttosto l'unica opzione disponibile . "Non si tratta di aggirare le regole, ma piuttosto di trovare un'alternativa quando il sistema non funziona", sostiene Sofie Hafström Nielsen, direttrice dell'app. In questo senso, Y Factor si presenta come uno strumento di inclusione, anche se avviene attraverso l'informalità.

Questa argomentazione si collega a una realtà in crescita: la trasformazione della riproduzione in una scelta più individualizzata, legata all'identità personale. La genitorialità non risponde più esclusivamente alle strutture tradizionali e le nuove tecnologie ne stanno mettendo in discussione tutti i pilastri.

Il paradosso dell'anonimato nell'era del DNAUno degli argomenti più spesso ripetuti da Schou e dal suo team è che l'anonimato del donatore è diventato obsoleto. Piattaforme come 23andMe e MyHeritage hanno dimostrato che, attraverso un semplice campione di saliva, milioni di persone possono risalire ai propri parenti biologici. In questo nuovo contesto, proteggere l'identità del donatore è quasi un miraggio.

Questa realtà ha costretto diversi paesi a riformare le proprie leggi. Dal 2005, il Regno Unito richiede ai donatori di accettare di essere contattati dai propri figli una volta compiuti i 18 anni. Altri paesi europei stanno seguendo l'esempio. Tuttavia, in Spagna, la legge richiede ancora l'anonimato assoluto e vieta qualsiasi selezione da parte del ricevente.

La domanda sorge inevitabilmente: che senso ha mantenere leggi pensate per un mondo senza internet, senza DNA accessibile e senza app per dispositivi mobili? Non sarebbe più trasparente consentire alle persone di conoscere in anticipo i propri donatori e stabilire accordi chiari?

La tecnologia al servizio della libertà o del business?E Factor è anche un'azienda. L'app consente la consultazione gratuita dei profili, ma addebita le interazioni , come accade con molte app di incontri. Non vendono sperma, insistono i suoi creatori, ma non monitorano nemmeno i pagamenti effettuati tra individui. Il confine tra "accordo privato" e "mercato nero" diventa labile.

La monetizzazione della riproduzione solleva profondi interrogativi etici. In questi casi, lo scambio economico dovrebbe essere regolamentato? Si può garantire che nessuna delle due parti venga sfruttata o costretta? E cosa succede se un donatore, senza alcun controllo, genera decine o centinaia di bambini in famiglie diverse?

eleconomista