Così Annie Ernaux mostrò al suo giovane amante la violenza della scrittura

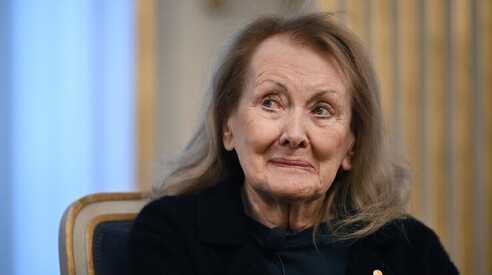

Foto Ansa

amore in prosa

L'analisi della relazione tra la scrittrice e Philippe Vilain porta il giovane a capire che a lei deve la scoperta del nucleo violento della scrittura stessa. Un'altra verità è che la vita sentimentale degli scrittori è ingarbugliata perchè lo è la vita sentimentale di chiunque. La differenza è che gli scrittori lo capiscono e ne lasciano traccia

Sullo stesso argomento:

Una famosa scrittrice si avvicina a una bancarella del mercatino delle pulci a Rouen; compra una vecchia copia de “I mandarini” di Simone de Beauvoir e scambia due chiacchiere col rivenditore, che la riconosce senza rammentare chi sia e ne parla a suo figlio; anni dopo, il giovanotto diventa l’amante della scrittrice il cui nome ricordiamo tutti: è Annie Ernaux. Hanno ventinove anni di differenza e solo oggi, quando lei ne ha ottantacinque ed è ascesa nell’empireo dei Nobel, Philippe Vilain analizza la loro storia ne “Lo studente” (Gremese), cercando di capire se, in qualche modo, lei l’abbia sospinto in una situazione che non voleva. E’ molto delicato il momento del primo approccio erotico, quando lui non sa se desideri davvero dormire con lei, è certo che senza la mossa della scrittrice la relazione non inizierebbe mai, né prova gioia per quel momento su cui, finché la frequentava in modo innocente, aveva fantasticato a iosa. C’è stata violenza nell’approccio di Annie Ernaux? Plausibilmente no (Vilain sfuma i propri sentimenti contrastanti al riguardo); piuttosto, a lei deve la scoperta del nucleo violento della scrittura stessa, l’atto di forzatura dell’animo senza il quale resta soltanto una vacua sfilza di cliché atti a non far pensare né l’autore né il lettore. Questo doloroso scavo induce Vilain a concludere che “il divario culturale, economico e sociale definiva la natura della nostra relazione, la forma del suo dominio”, più della differenza d’età. Non interagisce col corpo di una donna, ma con la “statua di una scrittrice”, dopo averla incontrata “in un momento in cui lui si sentiva perso e lei si sentiva sola”.

La relazione si colloca più o meno nel periodo de “La vergogna”, libro che Annie Ernaux pubblica nel 1997: leggendolo, Vilain si sente svilito perché “trascriveva il nostro incontro valorizzando solo sé stessa”; nello stesso anno scrive però “L’étreinte”, in cui si prende la libertà di “reinventare il nostro incontro e perfino inventare la nostra separazione”, con una facile self-fulfilling prophecy. Forse ciò che manca al nuovo resoconto di Vilain è la presa d’atto che allora tutti gli amori hanno un germe di violenza, poiché ci sono sempre un divario pendente (come diceva Shakespeare: se due vogliono salire sullo stesso cavallo, uno ha da star dietro), l’ostensione di un’immagine di sé più o meno costruita, il tentativo di sopperire al sentirsi persi, al sentirsi soli; e tutte le storie d’amore vengono verbalizzate da prospettive incongruenti. La vita sentimentale degli scrittori è ingarbugliata perché è ingarbugliata la vita sentimentale di chiunque, ma gli scrittori la capiscono (almeno, cercano di spiegarla) e gli altri no; figurarsi poi se gli scrittori sono francesi. Che dire, ad esempio, di Albert Camus? Muore il 4 gennaio 1960 a una trentina di chilometri da Fontainebleau, in un incidente stradale nell’auto del suo editore Michel Gallimard, e lascia a interrogarsi le quattro donne con le quali aveva simultanee relazioni, le “Vedove di Camus” cui Elena Rui ha dedicato un romanzo scritto in modo sublime per L’Orma.

Anche in questo caso, il problema sono le tracce che gli scrittori lasciano ovunque: la corrispondenza da cui emergono le storie clandestine, i taccuini privati, il corposo plico de “Il primo uomo”, romanzo rimasto incompiuto, che la moglie Francine Faure inizia pazientemente a dattiloscrivere aggiungendo arbitrariamente la punteggiatura. Si arroga un diritto di interpretazione che rivendica anche Catherine Sellers, la teatrante che si sente eletta da Camus per il loro sodalizio e che detesta le commemorazioni ufficiali, avendo amato un uomo reale e non la sua idealizzazione. Si nasconde invece per mezzo secolo la pittrice franco-danese Mette Ivers, che solo nel 2013 rivela la propria presenza clandestina nella vita dell’autore, apparendo con nome e cognome in un cahier alla memoria; mentre Marie Casarès, attrice di origine spagnola, esce dall’ombra già nel 1979, subito dopo la morte della moglie, per instaurare la propria supremazia: si presenta come il grande amore di Camus (l’unico, come si può essere unici per un poliamoroso) e racconta che, quando si congedavano per tornare alla vita irta di ostacoli concreti che intralciavano il loro rapporto, si mostravano la V con le dita. Il segno di vittoria è la speranza che induce gli amanti a continuare a combattere e ad andare avanti in qualche modo; anche se alla lunga, in amore, è già tanto riuscire a pareggiare.

Di più su questi argomenti:

ilmanifesto