Alla morte non vogliamo pensare, non sapendo più che posto darle nella nostra cultura

FOTO Ansa

una civiltà che cambia

Perché non riusciamo più a sopportare neppure il lutto, ormai ridotto a pochi giorni o nella maggior parte dei casi più a nulla

Sullo stesso argomento:

Non solo l’ora legale ci fa piombare prima nell’oscurità, facendo emergere paure e malinconie, ma proprio nei giorni più bui – quelli che vanno da Ognissanti all’Epifania – il calendario tradizionale ricorda in modi diversi l’imprescindibile rapporto fra i vivi e i morti. Una tradizione non solo cristiana: il culto dei morti, concentrato in questo periodo, vanta profonde radici pagane, ancora presenti nei dolci e nei falò. Ma noi alla morte non vogliamo pensare, non sapendo più che posto darle nella nostra cultura, a parte l’assurda rivendicazione del “diritto di morire” evocato per ottenere leggi favorevoli al suicidio assistito e all’eutanasia. E allora l’abbiamo trasformata in una carnevalata – come dicono a Roma, “buttata in caciara” – prendendo in prestito le usanze della festa americana di Halloween: travestimenti, feste, commercio di teschi e zucche di plastica già a cominciare da settembre, finte paure tipo film horror.

Inconsapevoli di praticare un resto delle antiche usanze che, da sempre, collegano i morti ai bambini: il rito del dolcetto/scherzetto. Come ha spiegato anni fa Lévi-Strauss in un saggio magistrale a proposito di Babbo Natale, nella nostra società i bambini sono una raffigurazione indiretta dell’aldilà, da dove si immagina che provengano, ed evocano quindi il mondo dei morti. Far loro regali equivale di conseguenza a cercare di placare i defunti. E’ un legame che ha confermato sorprendentemente qualche tempo fa il mio nipotino (allora di cinque anni) chiedendomi: “Dov’ero, nonna, prima di nascere? Prima ancora di essere nella pancia della mamma? Forse con gli angioletti?”. Paralizzata dall’imbarazzo, ho risposto di sì, e lui ha tirato le conseguenze: “Allora quando muoio i miei amici angioletti mi verranno a prendere?”.

Svelando con queste straordinarie parole il profondo legame fra i bambini – che provengono dall’infinito – e la morte, che è per l’appunto un tornare nell’infinito. Ma oggi a proposito dei morti sembra prevalere piuttosto lo spirito carnevalesco, anche fra gli adulti: abbiamo letto tutti, poco tempo fa, della coppia di trentenni che ha rubato due teschi per trasformarli in paralume. Si tratta certamente di un modo per non accorgersi di come cambia la morte stessa, di come è già cambiata: basta pensare che in tutti i paesi europei aumenta a velocità vertiginosa la scelta di cremare il corpo del defunto. In Francia si calcola che le cremazioni oggi costituiscono quasi il 40 per cento dei riti funebri, ma lo stesso si sta verificando in Italia. Nei paesi protestanti da qualche tempo la percentuale delle cremazioni ha superato il 50 per cento.

Peraltro, mentre l’antica inumazione sta scomparendo, prende piede un’altra forma di trattamento della salma, il compostaggio, ben visto dagli ecologisti perché trasforma il corpo del defunto in concime. La cremazione piace di più perché è più economica – le tombe sono sempre più costose – procura meno problemi igienici e si giustifica anche con la crescita dell’urbanesimo, che ha portato sempre più persone lontano dai paesi di origine, dai legami con i cimiteri “di famiglia”. Ma si spiega anche, suppongo, con l’inarrestabile degrado dei grandi cimiteri urbani, spazi ormai semiabbandonati, di frequente teatro di furti, scippi e altre efferatezze. Molti cimiteri oggi si sono dotati di un forno crematorio – è brutto dirlo, ma si chiama così – e alcuni di un “giardino dei ricordi” dove possono essere disperse le ceneri.

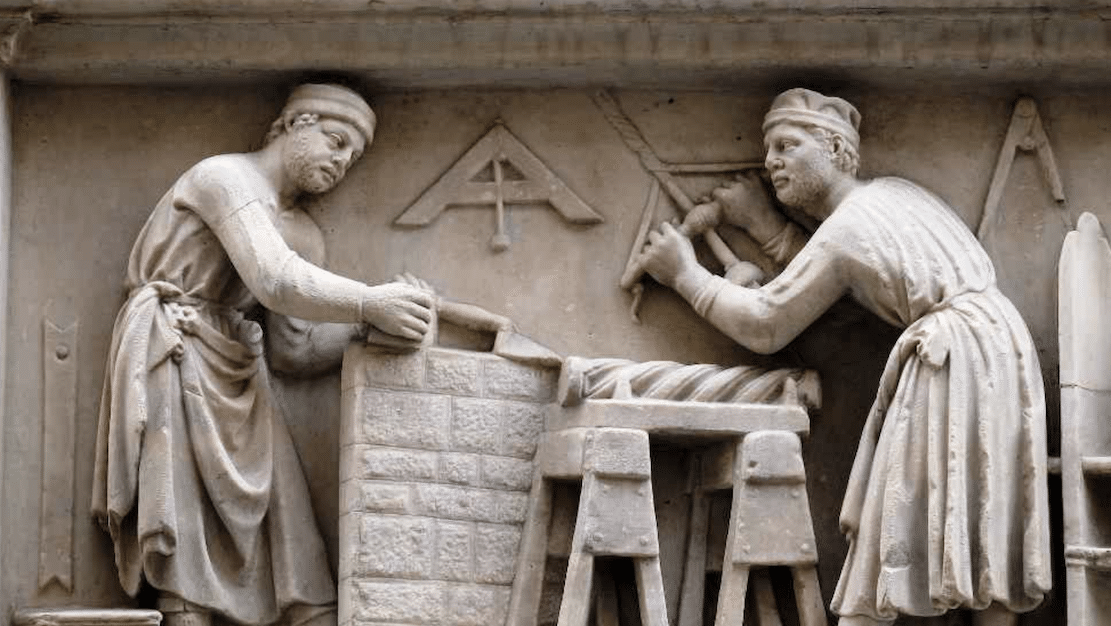

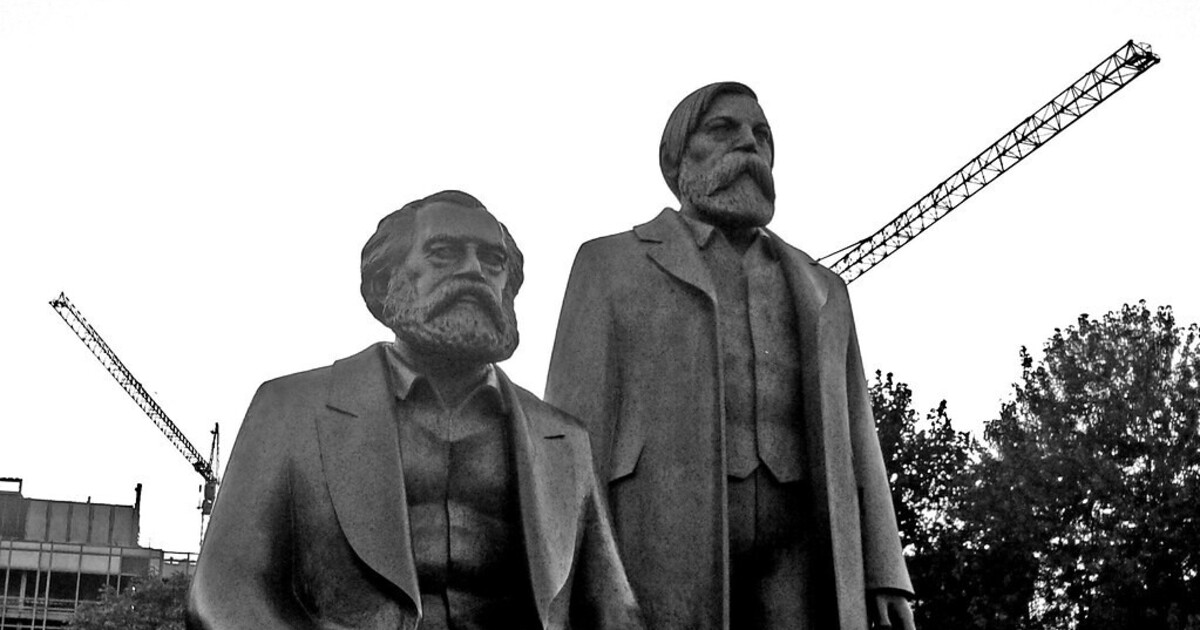

La cremazione in Europa si pratica a partire dal XIX secolo, a opera dei massoni e degli atei professi. Non stupisce perciò che fino a oggi essa sia stata molto malvista dalla Chiesa cattolica, che vi vedeva un ritorno al paganesimo oltre che un’implicita negazione della resurrezione dei morti nel giorno del giudizio. Solo con il Vaticano II anche questo segno di modernizzazione è stato accettato, seppure senza troppo entusiasmo. Rimane il fatto che, come ben sanno antropologi e storici, i riti funerari definiscono una civiltà. Siamo dunque di fronte a una mutazione antropologica di grande portata che sta passando sotto silenzio perché, come al solito, preferiamo tutti non pensare alla morte.

Ma di questo passo è molto probabile che fra qualche decennio spariranno i cimiteri, o almeno quelli di grande estensione, che diventeranno giardini o parcheggi, essendo la fame di spazio nelle città sempre in crescita. Ma con i cimiteri spariranno anche il passato, la memoria delle persone legate a noi e parte di una comunità, il legame fra le generazioni o semplicemente il legame con l’umanità che ci ha preceduto. Preferiamo tuttavia non pensarci, non riuscendo più a sopportare neppure il lutto, ormai ridotto a pochi giorni o nella maggior parte dei casi più a nulla. Meglio, molto meglio, travestirsi da scheletro, come i bambini, e offrire loro i dolcetti senza sapere che lo facciamo per placare quelli che non ci sono più.

Di più su questi argomenti:

ilmanifesto