Ein neuer Film widmet sich dem Mann, der einige der größten Vertuschungen der US-Geschichte aufdeckte

(Mindestbreite: 1024px)709px,

(Mindestbreite: 768px)620px,

calc(100vw - 30px)" width="1560">

(Mindestbreite: 1024px)709px,

(Mindestbreite: 768px)620px,

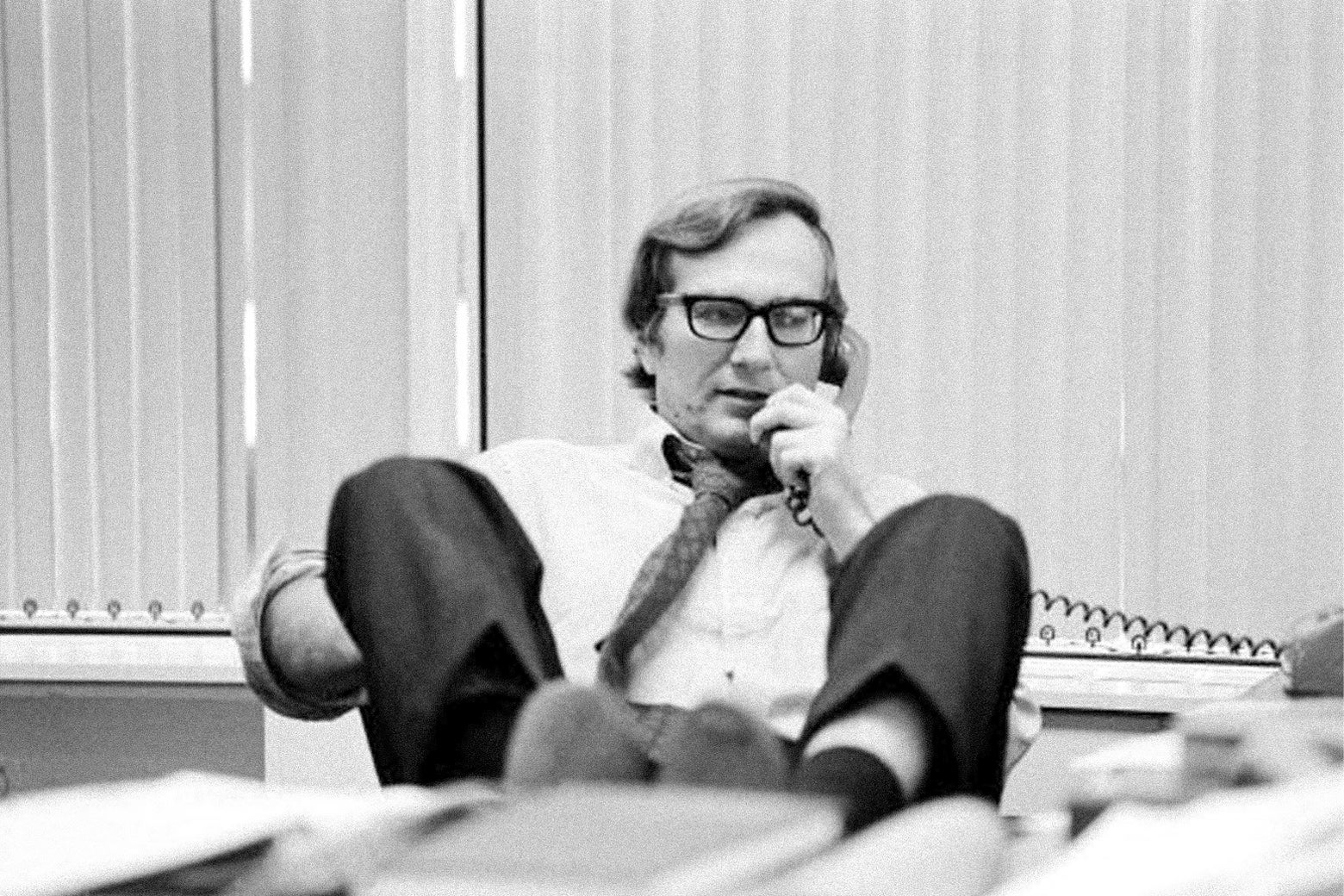

calc(100vw - 30px)" width="1560">„Falls es irgendjemanden interessiert“, stöhnt der investigative Reporter Seymour Hersh irgendwo in der Mitte von Laura Poitras‘ und Mark Obenhaus‘ Dokumentarfilm Cover-Up , „das macht immer weniger Spaß.“

Hersh, der die Geschichten über das Massaker von My Lai und (zusammen mit „60 Minutes II“ ) die Folterungen in Abu Ghraib ans Licht brachte, ist vielleicht das, was der amerikanische Journalismus der letzten 50 Jahre an einer lebenden Legende hervorgebracht hat. Dass er kein so bekannter Name ist wie Woodward und Bernstein, mit denen er sich über den Watergate-Einbruch austauschte, liegt vielleicht daran, dass seine Karriere zu weitreichend ist, um sie auf eine einzige Story zu reduzieren, oder vielleicht einfach daran, dass Dustin Hoffman ihn nie porträtiert hat. Für eine Dokumentation ist er jedoch ein heikles Thema, denn wie „Cover-Up“ gleich zu Beginn klarstellt, ist er nicht gerade begeistert davon, dass über ihn berichtet wird.

Poitras, die Regisseurin der mit dem Peabody Award ausgezeichneten Filme „All the Beauty and the Bloodshed“ und des Oscar-prämierten „Citizenfour“ , versuchte zwanzig Jahre lang, Hersh davon zu überzeugen, sich vor ihre Kamera zu setzen, aber nicht einmal die Zusammenarbeit mit Obenhaus, Hershs früherem Mitarbeiter bei Filmen für die PBS-Sendung „ Frontline“ , konnte ihr Subjekt beruhigen. Die beiden scheinen eine Art prozedurales Deep Dive geplant zu haben, bei dem sie nicht nur Hershs viele Knüller schildern, sondern auch detailliert beschreiben, wie er an sie gekommen ist. Doch während der Film Stapel von Bankkartons voller Dokumente zu Hershs Artikeln zeigt, sträubt er sich fast sofort gegen den Gedanken, sie zu öffnen, aus Angst, er könnte unabsichtlich eine frühere Quelle entlarven. „Das soll alles nach dem Tod geschehen“, protestiert er, und während er davon spricht, die Anonymität seiner Kontakte zu wahren, scheint es, als würde er selbst eher sterben, als das Risiko einzugehen, sich zu entlarven.

Poitras' Filme über Edward Snowden und Julian Assange sind Kriminal- und Porträtfilme zugleich, die sich von zwei Fragen leiten lassen: Was braucht es, um die Mauern der Geheimhaltung zu durchbrechen, die um die Missetaten mächtiger Institutionen errichtet wurden, und welche Art von Mensch ist dazu bereit? In Hershs Fall bedeutet das ein beständiges Engagement für Gerechtigkeit, gepaart mit überwältigender Entschlossenheit und dem entsprechenden Selbstvertrauen. Als er 1972 dachte, es sei an der Zeit, von der New York Times eingestellt zu werden, schrieb er dem Herausgeber AM Rosenthal einen Brief, der mit den Worten begann: „Wie wär's mit einem Job?“ Ohne dieses Selbstbewusstsein wäre Hersh vielleicht nicht in der Lage gewesen, die Schichten aus Täuschung und Verschleierung zu durchdringen, die großartigen Journalismus zu einem so schwierigen und kräftezehrenden Prozess machen. Doch in den letzten Jahrzehnten hat es ihm nicht immer geholfen. Seine alternative Geschichte der Tötung Osama bin Ladens wurde weithin kritisiert, weil sie sich weitgehend auf eine einzige ungenannte Quelle stützte, und veranlasste James Kirchick 2015 in Slate, ihn als „ Spinner “ abzutun.

In Cover-Up gibt Hersh bereitwillig zu, dass er Fehler gemacht hat, doch sein Eingeständnis geht weit über das Offene hinaus und ist oberflächlich: „Wenn ich jemals behauptet habe, perfekt zu sein …, ziehe ich das zurück.“ Einmal wird er zu einer Story befragt, die auf Informationen aus einer langjährigen Quelle basiert, und Hersh kontert scharf, wenn diese neue Story falsch sei, „liege ich schon seit 20 Jahren falsch.“ Die Frage ist nicht selbstkritisch, sondern rhetorisch gemeint: Natürlich hat er sich nicht geirrt. Aber er ist ja schließlich die Person, die Richard Nixon auf Band als „einen Hurensohn – aber normalerweise hat er recht, oder?“ bezeichnet.

Hersh beschreibt sich selbst als jemanden, dessen Talent, sofort mit Fremden in Kontakt zu treten, schon als Teenager hinter der Theke der Reinigung seiner Familie zum Ausdruck kam. Doch wie Snowden und Assange wirkt er heute wie ein Mensch, der durch jahrelanges Herumschnüffeln im Verborgenen abgehärtet ist, jemand, dessen paranoide Ahnungen sich zu oft als richtig erwiesen haben, als dass er jemals seine Wachsamkeit aufgeben konnte. „Es ist schwer zu wissen, wem man vertrauen kann“, sagt er den Filmemachern, die er seit Jahrzehnten kennt. „Ich meine, ich vertraue euch kaum.“

An einer Stelle verlässt Hersh beinahe den Film, nachdem Poitras und Obenhaus ihn zu sehr bedrängen, einen Blick auf seine Notizen zu werfen. Natürlich ist er darauf bedacht, die Herkunft seiner Informationen preiszugeben – der wenige Blick, den wir auf seine zerfledderten gelben Notizblöcke erhaschen, enthält mehrere verschwommene oder geschwärzte Abschnitte (obwohl ich angesichts der Schwierigkeit, das zu lesen, was wir sehen, nicht sicher bin, ob die Tarnung wirklich notwendig war). Diese Intransparenz dient aber auch dazu, Hershs Arbeit als eine Art Blackbox zu bewahren, die auf einem felsenfesten Vertrauen in renommierte journalistische Medien beruht – die Times oder der New Yorker würden sie sonst sicherlich nicht veröffentlichen –, das heutzutage selten ist. Das heißt nicht, dass Hersh auf institutionelle Glaubwürdigkeit zurückgreift: Er sagt praktisch, die New York Times habe ihn gefeuert, als er vorschlug, dieselben Ermittlungsinstrumente, die er bei der Bundesregierung eingesetzt hatte, auf die Berichterstattung über Unternehmensinteressen zu übertragen. Und das kann er kaum noch als Beleg: Obwohl Hersh in seiner Biografie im New Yorker immer noch als „regelmäßiger Mitarbeiter“ aufgeführt ist, hat er seit 2015 nichts mehr für das Magazin veröffentlicht und schreibt nun hauptsächlich auf Substack. Seine Aufsichtsfunktion hat abgenommen, ebenso wie sein Einfluss.

Hersh räumt ein, dass sein berühmter Abu-Ghraib-Scope vielleicht gar nicht veröffentlicht worden wäre, wenn er nicht die unauslöschlichen Bilder amerikanischer Soldaten bei der Folterung irakischer Gefangener dazu gehabt hätte: „Keine Fotos, keine Story.“ Doch es waren Hershs Worte und sein Name, die diesen Bildern Gewicht verliehen und die Missstände eines unglückseligen Krieges mit einem fast 40 Jahre zuvor begonnenen Krieg verbanden. Verfolgt man Hershs Leben und Werk über die Jahrzehnte, wie es Cover-Up tut, erscheint das Schwinden seiner wortkargen Berichterstattung tatsächlich als düstere Entwicklung. Cover-Up stellt Hersh mit einer verlangsamten Einstellung aus einem alten Fernsehinterview vor, die den Moment so dehnt, dass er in die Ferne zu keuchen scheint, als trage er die Last allen Übels der Welt. Doch in derselben Sendung wird er zu den Dementis seiner My-Lai-Geschichte befragt und antwortet unmissverständlich, die Armee „lüge nach Strich und Faden“. Man stelle sich vor, Mainstream-Reporter könnten noch so deutlich sprechen.