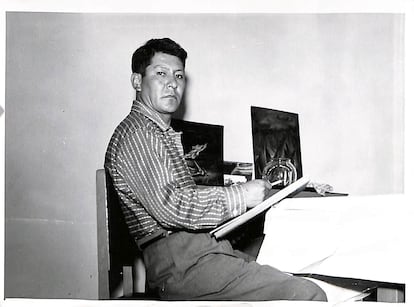

Мигель Аландия — рабочий-монументалист, чьи работы были защищены шахтерами во время военной диктатуры в Боливии.

На дворе был 1965 год . В Латинской Америке господствовали военные режимы , и Боливия не была исключением. В качестве одной из первых мер своего фактического правительства генерал Рене Баррьентос приказал захватить шахтёрские лагеря, где находились крупнейшие боевые силы левых партий. Одним из важнейших был центр Миллуни в горах Ла-Пас, поскольку там размещались радиостанция и центр мобилизационной связи «Голос шахтёра ». Солдаты напали и забрали тела, микрофоны и контролёров. Однако они не подозревали, что стена театрального зала лагеря была фальшивой: глинобитной стеной, возведённой шахтёрами по тревоге, которая защищала фреску, рассказывающую историю их эксплуатации.

Это одна из 16 фресок, написанных в период с 1953 по 1966 год художником Мигелем Аландией Пантохой (Боливия, 1914 – Перу, 1975), профсоюзным лидером и одним из величайших представителей левого интеллектуального движения Боливии. Считавшийся врагом диктатуры, президент Баррьентос приказал систематически уничтожать его работы на общественных зданиях. Не все фрески постигла та же участь, что и работы Миллуни, и многих из них уже не существует. Запоздалое утешение приходит теперь с реконструкцией — на основе эскизов и предыдущих исследований, оставленных художником — одной из фресок, снятой и снесенной с Дворца правительства в 1964 году. Она является центральным экспонатом новой постоянной экспозиции, посвященной Аландии, в Национальном музее искусств Боливии (MNA), открытой в конце июля.

«Мы осуществили мечту маэстро, о которой нам рассказал один из его сыновей: заменить фреску в вестибюле Дворца правительства», — говорит Кларибель Арандия, директор Национального музея естественной истории (MNA). Рабочий класс был главной темой не только самого Аландии, но и его ближайшего окружения, которое объединялось в профсоюзы и требовало соблюдения трудовых прав, которые в Боливии были реализованы только в 1942 году. Его творчество никогда не было отделено от политической деятельности, что стало для него верным шагом, ведь он сам лично пережил социальные потрясения XX века в этой южноамериканской стране .

Аландия родился в Катави (Потоси), главном горнодобывающем центре Альтиплано, каменистой местности, покрытой кремнезёмом. Сын торговца хлебом и бухгалтера горнодобывающей компании, он стал свидетелем так называемой резни Унсия (1923) в соседнем лагере в возрасте девяти лет. Армия открыла огонь по забастовке рабочих, объединившихся в федерацию и требовавших признания и улучшения условий труда. Погибло девять человек, и с тех пор тема смерти, изображённая в тёмных тонах на фоне Альтиплано, стала постоянной в его творчестве, например, в картинах «Посвящение убитым руководителям горнодобывающей промышленности» (1965) и « Четыре женщины и лежащий мужчина » (1969), и это лишь некоторые из них.

Условия на руднике в то время были плачевными : интенсивная эксплуатация без индустриализации, сами шахтёры перевозили руду пешком на километры, а продолжительность жизни составляла менее 40 лет. Сначала серебро, а затем олово были экономической основой нации, но производство находилось в руках небольшой группы предпринимателей. «Республиканская эпоха продолжила колониальный порядок и не подорвала экономические и политические привилегии, основанные на этническом статусе (…) Олигархические слои сохраняли своё господство, основанное на эксплуатации труда коренных народов и рабочего класса», — пишет историк Даниэла Франко в книге «Два взгляда на художника на службе революции» (2024), написанной ею в соавторстве с Хавьером дель Карпио.

Социальные потрясения не давали Аландии покоя. В 18 лет его призвали в армию на Чакскую войну (1932–1935) против Парагвая . Это было кровавое противостояние двух стран, ещё не достигших такого экономического развития, как их соседи, и имевших свои интересы в приграничном регионе с предполагаемыми запасами нефти. Художник оставил яркие воспоминания о своём военнопленном, опыте, углубившем его социальное сознание: на передовой стояли коренные жители высокогорий, которых увезли в экосистему сухого леса, не осознавая, что они там делают.

Аландия достиг пика своей политической активности по возвращении из Чако, что совпало с началом Второй мировой войны. Спрос на олово рос в геометрической прогрессии, а вместе с ним и эксплуатация шахтёров. «В качестве паллиативного способа решения экономического кризиса, затянувшегося со времён Чакской войны, президент Энрике Пеньяранда принял американскую финансовую помощь , которая представляла собой лишь денежное стимулирование в обмен на нечто гораздо большее: добычу полезных ископаемых по смехотворно низким ценам», — отмечает соавтор Хавьер дель Карпио, изучавший его жизнь на протяжении 20 лет, в своей биографии художника из Потоси. Рост цен привёл к буму в горнодобывающих компаниях, что не отразилось на рабочих.

Почти 7000 шахтёров прошли маршем к офису одной из компаний в Катави, где их ждала армия, открыв огонь в упор, в результате чего погибло 19 человек . Аландия радикализировал свою политическую деятельность: в 1947 году он вступил в Революционную рабочую партию и основал Национальный рабочий центр, который до сих пор существует как Боливийский рабочий центр. Тем временем, в художественном плане – менее плодовитом в то время из-за бурной обстановки – он выразил свои чувства в фреске «Капиталистическая диктатура: последний акт» (1945). Выше, на кресте, карикатуры на президентов стран, участвовавших во Второй мировой войне, от Рузвельта до Гитлера.

Ниже, в мрачном и жутком окружении, изображена местная жительница Марсела Барсола, одна из мучениц резни в Катави, без руки. У её ног лежат тела, а позади – многотысячная демонстрация, скандирующая: «Мы хотим хлеба...» Борьба за свержение экономического и политического строя достигла кульминации в вооружённой революции 1952 года , во многом вдохновлённой предыдущими в регионе: Мексикой и Кубой, в которой Аландия участвовала с винтовкой и динамитом в руках. Победа досталась подрывникам, и, казалось, для художника наконец наступило время покоя. Он временно вышел из партии, чтобы посвятить себя живописи, и был нанят революционным правительством для создания нескольких фресок.

«Мурализм выражает стремление донести до масс послание об идентичности. Это прежде всего политическая тенденция, а не художественная цель. Он имеет педагогическое значение для эстетического воспитания», — сказал Аландия в интервью. Ведущий представитель мексиканского мурализма Диего Ривера посетил Боливию в 1954 году, был впечатлён его работами и организовал его выставку во Дворце изящных искусств в Мехико в 1957 году. Это обеспечило боливийскому искусству международный статус: в 1960-х годах Аландия выставлялся в России, Чехословакии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чили, Уругвае и других странах.

Пока он был в турне и, казалось, наслаждался своим расцветом, пришла самая сокрушительная новость: консерваторы снова затеяли государственный переворот. Баррьентос не только приказал уничтожить его монументальное творение, но и совершил налёт на его дом, похитив документы и личные вещи. Аландия был вынужден остаться с семьёй в Монтевидео, хотя и вернулся в 1971 году, чтобы принять участие в неудавшейся попытке вооружённого переворота. Четыре года спустя он умер в изгнании в Лиме от рака.

Дель Карпио описывает его как «человека непоколебимого, очень терпеливого и скромного, но с пламенным характером, когда дело касалось защиты своих принципов». Именно он обнаружил фреску Миллуни в 2017 году, которая находилась под угрозой исчезновения, поскольку её никогда не реставрировали. После обращения к государственным учреждениям в поисках её спасения Министерство культуры наконец начало реставрацию. Наступила пандемия, министерство было закрыто, и проект остался без внимания. В 2023 году было объявлено, что фреска была украдена.

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fc42%2F256%2F417%2Fc42256417aadd33803956a3fe31b922b.jpg&w=3840&q=100)

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Ff27%2Fbfe%2F858%2Ff27bfe858d8923430ed31b29f2f5c0d6.jpg&w=3840&q=100)