Miguel Alandia, il muralista operaio la cui opera fu protetta dai minatori durante la dittatura militare boliviana.

Era il 1965. I regimi militari dominavano l'America Latina e la Bolivia non faceva eccezione. Come una delle prime misure del suo governo di fatto, il generale René Barrientos ordinò la confisca degli accampamenti minerari, dove si trovava la più grande forza militante dei partiti di sinistra. Uno dei più importanti era il centro Milluni, sull'altopiano di La Paz, perché ospitava la stazione radio e il centro di comunicazione per le mobilitazioni, "La Voz del Minador ". I soldati attaccarono e portarono via corpi, microfoni e controllori. Non si resero conto, tuttavia, che il muro dell'auditorium del teatro dell'accampamento era finto: un muro di mattoni costruito dai minatori quando furono allertati dell'attacco, a protezione di un murale che raccontava la loro storia di sfruttamento.

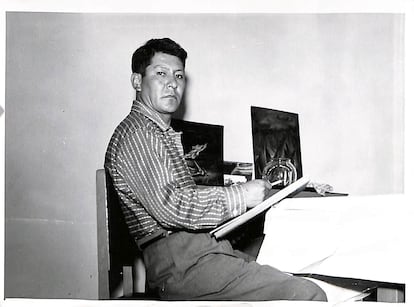

Si tratta di uno dei 16 murales dipinti tra il 1953 e il 1966 dall'artista visivo Miguel Alandia Pantoja (Bolivia, 1914-Perù, 1975), dirigente sindacale e uno dei massimi rappresentanti del movimento intellettuale di sinistra boliviano. Considerato un nemico della dittatura, il presidente Barrientos ordinò la distruzione sistematica delle sue opere sugli edifici pubblici. Non tutti i murales subirono la stessa sorte di quello di Milluni e molti non esistono più. Una tardiva consolazione arriva ora dalla ricostruzione, basata su schizzi e studi precedenti lasciati dall'artista, di uno dei murales rimossi e demoliti dal Palazzo del Governo nel 1964. È il fulcro della nuova mostra permanente dedicata ad Alandia dal Museo Nazionale d'Arte della Bolivia (MNA), inaugurata a fine luglio.

"Abbiamo realizzato un sogno del maestro, presentatoci da uno dei suoi figli: sostituire il murale costruito nell'atrio del Palazzo del Governo", afferma Claribel Arandia, direttrice del MNA (Museo Nazionale di Storia Naturale). La classe operaia non è stata solo il fulcro tematico principale dell'opera di Alandia, ma anche di coloro che gli erano più vicini, organizzandoli in sindacati e rivendicando i loro diritti sul lavoro, che non furono promulgati in Bolivia fino al 1942. La sua arte non è mai stata separata dal suo attivismo politico, un percorso coerente dopo aver vissuto in prima persona i rivolgimenti sociali del XX secolo nel paese sudamericano .

Alandia nacque a Catavi (Potosí), il principale centro minerario dell'Altiplano, una terra rocciosa ricoperta di silice. Figlio di un venditore di pane e di un contabile di una compagnia mineraria, all'età di nove anni fu testimone del cosiddetto massacro di Uncía (1923) nell'accampamento vicino. L'esercito aprì il fuoco su uno sciopero di lavoratori che avevano formato una federazione e chiedevano riconoscimento e migliori condizioni di lavoro. Nove persone morirono e, da allora in poi, la morte – drammatizzata con toni cupi e con l'Altiplano sullo sfondo – sarebbe stata una costante nella sua opera, come nei dipinti "Omaggio ai capi minerari assassinati" (1965) e " Quattro donne e un uomo sdraiato " (1969), solo per citarne alcuni.

Le condizioni nella miniera all'epoca erano deplorevoli : sfruttamento intensivo senza industrializzazione, i minatori stessi trasportavano il minerale a piedi per chilometri e l'aspettativa di vita era inferiore ai 40 anni. L'argento prima e lo stagno poi erano la linfa vitale economica della nazione, ma la produzione era nelle mani di un piccolo gruppo di imprenditori. "L'era repubblicana continuò con l'ordine coloniale e non sovvertì i privilegi economici e politici basati sullo status etnico (...) I settori oligarchici mantennero il loro dominio basato sullo sfruttamento del lavoro indigeno e della classe operaia", scrive la storica Daniela Franco nel libro Due visioni sull'artista al servizio della Rivoluzione (2024), di cui è coautrice con Javier del Carpio.

I disordini sociali non permisero tregua nella vita di Alandia. A 18 anni, fu chiamato a combattere nell'esercito per la guerra del Chaco (1932-1935) contro il Paraguay . Fu uno scontro sanguinoso tra due paesi che non avevano ancora raggiunto il pieno sviluppo economico come i loro vicini e che avevano i loro interessi in una regione di confine con presunte riserve di petrolio. Il pittore lasciò una vivida testimonianza della sua esperienza di prigioniero di guerra, un'esperienza che approfondì la sua consapevolezza sociale: le linee del fronte erano composte da indigeni degli altopiani condotti in un ecosistema di foresta secca, senza sapere realmente cosa stessero facendo lì.

Alandia raggiunse l'apice del suo attivismo politico al ritorno dal Chaco, in concomitanza con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La domanda di stagno aumentò esponenzialmente e, con essa, lo sfruttamento dei minatori. "Come palliativo per affrontare la crisi economica che si trascinava dalla guerra del Chaco, il presidente Enrique Peñaranda accettò aiuti finanziari americani, che non erano altro che incentivi monetari in cambio di qualcosa di molto più grande: la produzione mineraria a prezzi irrisori", osserva il coautore Javier del Carpio, che ne studia la vita da 20 anni, nella sua biografia del pittore di Potosí. L'aumento dei prezzi portò a un boom per le compagnie minerarie che non si rifletté sui lavoratori.

Quasi 7.000 minatori marciarono verso gli uffici di una delle aziende di Catavi, dove l'esercito li attendeva, aprendo il fuoco a bruciapelo e uccidendo 19 persone . Alandia radicalizzò la sua attività politica: aderì al Partito Rivoluzionario dei Lavoratori e fondò la Centrale Nazionale dei Lavoratori nel 1947, che esiste ancora oggi come Centrale dei Lavoratori Boliviani. Nel frattempo, a livello artistico – meno prolifico all'epoca a causa del contesto turbolento – espresse i suoi sentimenti nel murale Dittatura Capitalista: Ultimo Atto (1945). In alto, su una croce, sono raffigurate caricature dei presidenti dei paesi coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale, da Roosevelt a Hitler.

Sotto di loro, in un'ambientazione cupa e raccapricciante, appare l'indigena Marcela Barzola, una delle martiri del massacro di Catavi, priva di un braccio. I corpi giacciono ai suoi piedi e, dietro di loro, una massiccia protesta che scandisce: "Vogliamo il pane...". La lotta per sovvertire l'ordine economico e politico culminò in una rivoluzione armata nel 1952 , che si ispirava ampiamente alle precedenti nella regione: Messico e Cuba, a cui Alandia partecipò con fucile e dinamite in pugno. La vittoria andò ai sovversivi e sembrò che un momento di pace fosse finalmente arrivato per l'artista. Si dimise temporaneamente dal partito per dedicarsi alla pittura e fu assunto dal governo rivoluzionario per dipingere diversi murales.

"Il muralismo esprime il desiderio di trasmettere un messaggio identitario alle masse. È soprattutto una tendenza politica, più che un obiettivo artistico. Ha un significato pedagogico per l'educazione estetica", ha affermato Alandia in un'intervista. Il principale esponente del muralismo messicano, Diego Rivera , visitò la Bolivia nel 1954, rimase colpito dalle sue opere e organizzò una sua esposizione al Palacio de Bellas Artes di Città del Messico nel 1957. Ciò diede all'arte boliviana un'impronta internazionale: negli anni '60, Alandia espose in Russia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Ungheria, Austria, Cile e Uruguay, tra gli altri.

Mentre era in tournée e sembrava godersi il suo momento migliore, arrivò la notizia più devastante: i conservatori stavano di nuovo organizzando un colpo di stato. Barrientos non solo ordinò la distruzione della sua monumentale opera, ma fece anche irruzione nella sua casa e rubò documenti ed effetti personali. Alandia dovette rimanere con la sua famiglia a Montevideo, sebbene vi fece ritorno nel 1971 per partecipare a un fallito tentativo di rovesciamento armato. Morì in esilio a Lima quattro anni dopo, malato di cancro.

Del Carpio lo descrive come un "uomo incrollabile, molto paziente e umile, ma con un temperamento feroce quando si trattava di difendere i suoi principi". Fu lui a scoprire il murale Milluni nel 2017, che rischiava di scomparire perché mai restaurato. Dopo aver visitato istituzioni pubbliche per chiederne il salvataggio, il Ministero della Cultura iniziò finalmente i lavori di restauro. La pandemia colpì, il Ministero fu chiuso e il progetto rimase orfano. Nel 2023, fu annunciato che il murale era stato rubato.

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Ffc6%2F2a1%2F28a%2Ffc62a128a7c2d4f74d94c0039ee3a341.jpg&w=3840&q=100)