Les Chinois ont-ils encore une fois pris Trump à son propre piège ? Les conséquences surprenantes de la guerre commerciale

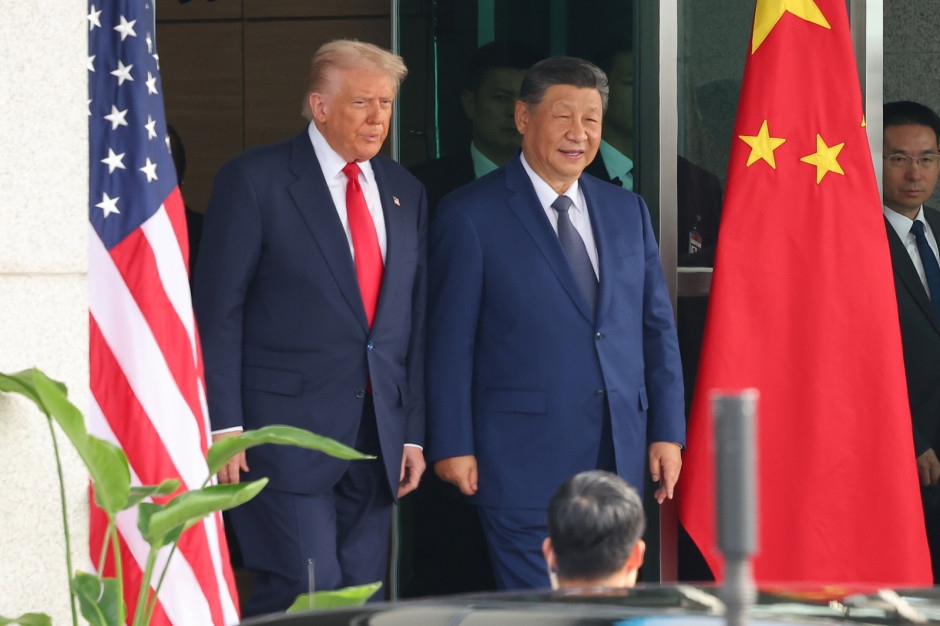

- Le président américain Donald Trump a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping jeudi. À l'issue de cette rencontre, il a annoncé un accord commercial d'un an avec la Chine .

- La Chine s'est engagée à ne pas appliquer les restrictions prévues sur ses exportations de terres rares pendant un an. En conséquence, les droits de douane moyens sur les produits chinois passeront de 57 % à 47 %.

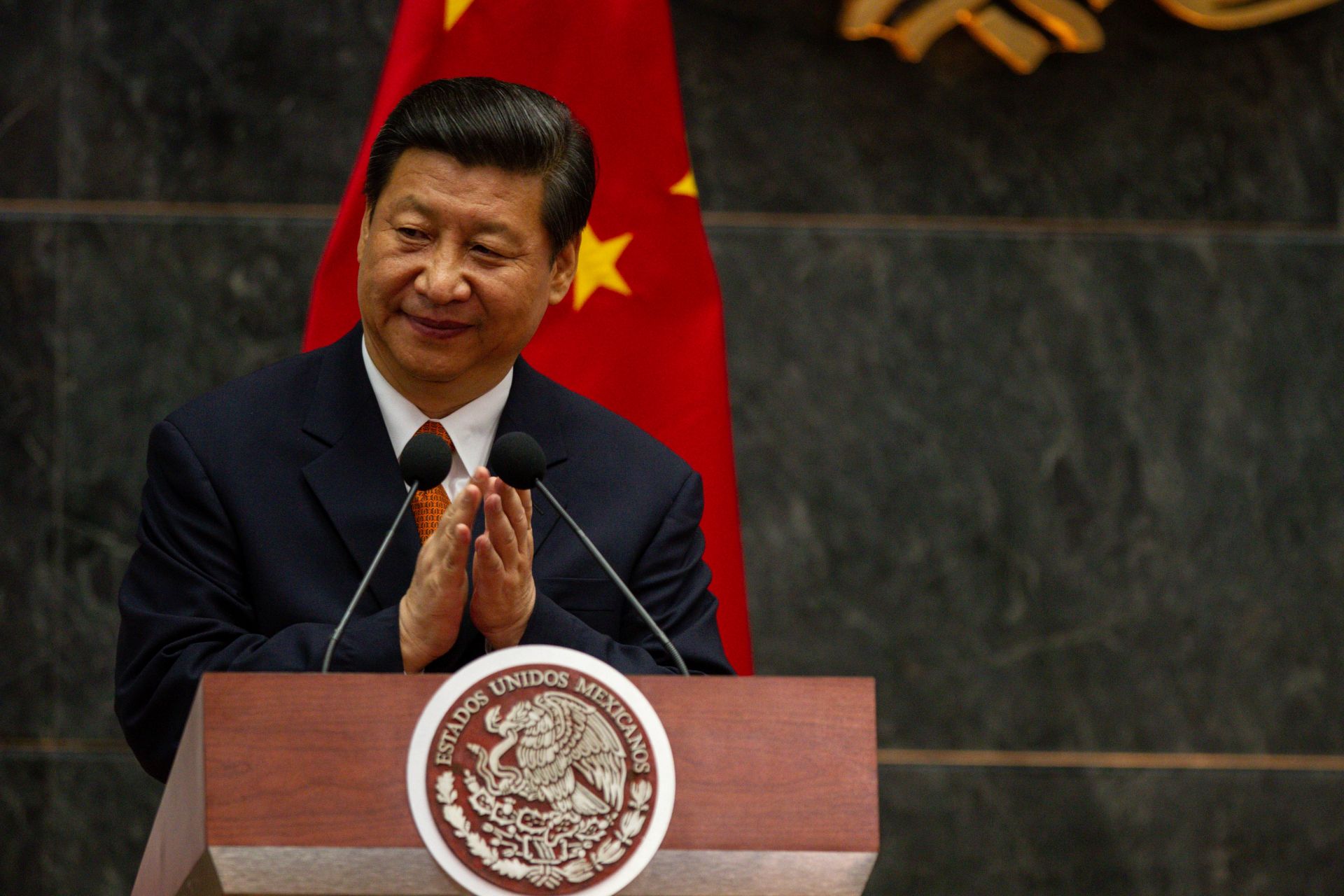

- L’économiste, ancien expert de l’Organisation mondiale du commerce et maître de conférences à l’Université de Varsovie, le professeur Jan Michałek, révèle dans une interview accordée à WNP les résultats surprenants d’une étude sur l’impact des hausses de tarifs douaniers sur l’économie américaine.

- Elles pourraient avoir un impact déterminant sur l'issue de la guerre commerciale déclenchée par Trump...

Un nouvel ordre mondial est-il en train d'émerger sous nos yeux ?

Il affirmait que l'ordre mondial actuel est en train de disparaître, c'est-à-dire les règles établies dans le cadre du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ces deux institutions ont été créées à l'initiative des États-Unis. Le GATT a été fondé en 1947 et est devenu par la suite l'OMC. Elles ont défini des principes fondamentaux du commerce international, comme le principe de non-discrimination.

Adrian Grycuk / commons.wikimedia / CC 3.0 BY-SA " data-media-full="https://pliki.wnp.pl/d/54/32/75/543275.jpg" title="Économiste et maître de conférences à l'Université de Varsovie, Prof. Jan Michałek Licence : Adrian Grycuk / commons.wikimedia / CC 3.0 BY-SA (cliquez pour modifier la description)" data-media-column="1" data-media-layer="0" class="dcms-media data-mce-object" />

Adrian Grycuk / commons.wikimedia / CC 3.0 BY-SA " data-media-full="https://pliki.wnp.pl/d/54/32/75/543275.jpg" title="Économiste et maître de conférences à l'Université de Varsovie, Prof. Jan Michałek Licence : Adrian Grycuk / commons.wikimedia / CC 3.0 BY-SA (cliquez pour modifier la description)" data-media-column="1" data-media-layer="0" class="dcms-media data-mce-object" />

Que dit cette règle ?

« Le GATT stipule que des droits de douane plus élevés ne peuvent être appliqués à certains pays, mais que les mêmes droits doivent être appliqués à tous ses membres. Le GATT interdit également toute hausse tarifaire, sauf circonstances exceptionnelles et sous certaines conditions, par exemple en cas d'augmentation très rapide des importations ou si des préoccupations sécuritaires le justifient. Ces règles ont déjà été gravement bafouées lors de la première présidence de Donald Trump. À l'époque, les États-Unis avaient relevé unilatéralement leurs droits de douane, et en 2025, ils ont imposé des droits de douane « réciproques » à divers pays, en prétendant qu'il s'agissait de mesures défensives… »

Les principes que les États-Unis eux-mêmes ont créés et que le monde a respectés jusqu'à présent ont-ils cessé de fonctionner ?

- Oui. Ce qui se passe actuellement remet en cause toutes les règles précédentes...

Comment évaluez-vous la réaction de la Chine face à cette tentative des États-Unis de renverser l'ordre établi ?

Ce qui se passe actuellement – ce que vous appelez un nouvel ordre mondial – est aussi la réaction des pays touchés par ces droits de douane. Certains ont entamé des négociations avec les États-Unis pour mettre fin rapidement au conflit, tandis que d'autres n'ont pas pu le faire.

La Chine n'est pas restée inflexible et a utilisé son instrument contre les États-Unis, à savoir la régulation des flux de marchandises, en annonçant qu'elle contrôlerait les exportations de terres rares.

Les terres rares sont utilisées dans des secteurs tels que l'énergie, l'aérospatiale et la défense. La Chine représente à elle seule 90 % des exportations mondiales. C'était un argument de poids…

La Chine a eu recours aux armes lourdes, mais elle n'est pas à l'origine de ce conflit.La Chine est la principale bénéficiaire de la mondialisation et du capitalisme ; pourquoi détruirait-elle le système actuel, dont Pékin a été le plus grand profiteur au monde ? Est-ce là la véritable raison de cette guerre ? Trump tente-t-il de l’empêcher ?

La raison officielle invoquée par les Américains pour instaurer des droits de douane réciproques était leur déficit commercial . Ce déficit, qui s'est creusé depuis les années 1990, ne cesse de s'aggraver. Les États-Unis importent plus qu'ils n'exportent. Parallèlement, ils dégagent un excédent d'exportations de services, et le dollar américain demeure une monnaie essentielle dans leurs échanges commerciaux.

Par ailleurs, on pense que les sources du déficit commercial américain sont macroéconomiques et que, pour les éliminer, le dollar devrait se déprécier.

Pour en revenir aux droits de douane, les États-Unis ont décidé d'instaurer des droits de douane réciproques à l'encontre des pays avec lesquels ils dégagent un excédent commercial. Le facteur déterminant du niveau de ces droits est l'importance de cet excédent. Le taux du droit de douane réciproque s'obtient en divisant le déficit commercial par le volume des échanges avec le pays concerné.

Selon l'administration américaine, le déficit de la balance commerciale avec les États-Unis n'est pas de leur faute, mais de celle d'autres pays, qui appliquent des droits de douane élevés, des réglementations environnementales ou des taxes à la consommation, etc. Par conséquent, les États-Unis ont réagi en imposant des droits de douane réciproques très élevés.

Dans le cas de la Chine, ces droits de douane étaient de 34 %, dans l'UE – 30 % et au Japon – 24 %. Les pays soumis à des droits de douane réciproques représentaient la majorité, soit 88 %, du commerce mondial.

Les États-Unis attendaient des concessions claires de la part de leurs partenaires commerciaux, notamment le Japon, la Corée, le Mexique et l'Union européenne. Ces pays ont en revanche adopté une stratégie : « soit nous adoptons une position ferme envers les États-Unis si nous disposons d'arguments solides, soit nous tentons de trouver un compromis si le marché américain est crucial pour nous. »

De nombreux pays ont déjà trouvé des compromis avec les États-Unis, tandis que la Chine a adopté une position inflexible suite à l'annonce des droits de douane par Trump. Pourquoi Pékin n'a-t-il pas cédé à l'époque ?

La Chine est le premier exportateur mondial de biens industriels, de produits électroniques et de terres rares. Lors de la présentation de la nouvelle réglementation, la Chine a précisé qu'elle « entend contrôler et délivrer des licences pour les terres rares, mais que cette mesure ne vise aucun pays en particulier ; il s'agit simplement de sa politique d'équilibre des échanges commerciaux de ces métaux. »

Si l'on se penche sur le GATT, on constate qu'il autorise des restrictions quantitatives sur les exportations si celles-ci menacent la sécurité nationale, et c'est à cela que la Chine fait référence.

La Chine possède des métaux rares, Trump a un déficit commercial...Il est également important de noter que les États-Unis restreignent aussi l'exportation de certains produits vers certains pays par le biais de licences d'exportation. La différence, dans les deux cas, réside dans le fait que l'atout joué par la Chine est nouveau et puissant, puisqu'il concerne une ressource rare concentrée entre les mains d'un seul acteur.

Les métaux rares ne sont finalement pas si rares…

- Elles se produisent dans de nombreux pays du monde, notamment aux États-Unis, en Birmanie, au Vietnam, en Australie...

...et également en Pologne et en Ukraine...

Oui, mais pour les extraire, il faut qu'il y en ait suffisamment, et il faut aussi la technologie appropriée pour l'extraction et le traitement, ainsi qu'un plan de gestion des déchets post-production. La Chine est clairement en tête dans ce domaine .

Ce qui compte, c'est l'identité du principal fournisseur. De nombreux pays exportent du pétrole brut, par exemple, mais seuls quelques acteurs mondiaux sont déterminants : l'Arabie saoudite, le Koweït, les États-Unis et la Russie, et ce sont eux qui déterminent l'équilibre du marché.

Bien sûr, dans 10 ou 20 ans, la situation concernant l'extraction des métaux rares pourrait changer et ces métaux seront extraits dans de nombreux pays, mais la décision de Pékin de rationner les terres rares constitue un problème pour le monde d'aujourd'hui.

Une solution plus rapide au problème de la disponibilité des terres rares pourrait-elle être un accord entre les États-Unis et l'Ukraine , dans lequel la partie ukrainienne autoriserait les capitaux américains dans ses entreprises afin de protéger ses gisements contre la Russie ?

Ces informations doivent être considérées avec la plus grande prudence : ces gisements doivent être suffisamment explorés, et leur exploitation suppose d’abord la fin du conflit. Je ne conteste pas que cela puisse constituer une solution d’ici 15 à 20 ans, mais ce n’est pas une solution à court terme.

De même, l'accord récemment conclu entre les États-Unis et l'Australie, qui s'engage à extraire davantage de terres rares, ne changera rien à la situation actuelle du marché, car, comme je l'ai mentionné précédemment, la Chine en détient 90 % des parts.

Le déficit commercial est-il la seule raison d'instaurer des droits de douane élevés ?

Le deuxième argument important – que Donald Trump a également clairement mentionné – est l'amélioration des recettes fiscales grâce à l'imposition de droits de douane . Ce slogan a trouvé un écho favorable auprès de la population américaine, d'autant plus qu'il a été ajouté que ces droits de douane contribueraient également au renforcement, à la reconstruction et au développement de l'industrie américaine.

Quel sera l'impact des droits de douane sur l'économie américaine ?Ce sont des slogans déjà utilisés lors de la première présidence de Trump. A-t-il réussi à attirer des capitaux étrangers aux États-Unis à l'époque ? Cela a-t-il renforcé l'industrie locale et créé de nouveaux emplois, comme prévu ? Ou bien, comme le prétendent certains analystes, ces droits de douane ne sont-ils qu'un prétexte pour augmenter les taxes que les Américains devront payer sur les produits importés ?

Comme vous l'avez souligné, les droits de douane constituent une taxe supplémentaire qui augmente le prix des marchandises importées. Par ailleurs, si un pays est un grand importateur, les fournisseurs étrangers, craignant de perdre un marché important, sont disposés à réduire leurs marges sur les marchandises destinées à ce marché.

L'administration américaine affirme que les droits de douane finiront par faire baisser les prix des produits d'exportation. C'est partiellement vrai. Toutefois, il convient de rappeler qu'après la première hausse des droits de douane américains en 2018-2019, soit après la première présidence de Trump, d'importantes études ont été menées pour mesurer les effets de ces droits.

Il s'est avéré que ces coûts ont été principalement supportés par les ménages et les entreprises américaines. L'impact à court terme de ces droits de douane sur la création d'emplois n'a pas été positif. On a également constaté une légère, mais néanmoins significative, baisse de 0,4 % du PIB américain.

Peut-on extrapoler ces études d'il y a 5 ans à la situation actuelle, ou ce scénario va-t-il se répéter ?

Nous ne pouvons pas prédire exactement ce qui va se passer, mais nous pouvons effectuer des simulations en construisant des modèles d'équilibre général et en utilisant ces modèles pour examiner comment l'équilibre évoluera si les droits de douane sont augmentés.

Nous avons effectué une telle simulation avec le professeur Jan Hagemejer de CASE sur la base des résultats de septembre (c'est-à-dire les niveaux de droits de douane annoncés à l'époque – ndlr) et avons calculé qu'à court terme, la variation des exportations vers les États-Unis en provenance des pays soumis à des droits de douane est faible, mais qu'à plus long terme, on observe une nette baisse.

Il est important de noter que les modifications tarifaires entraînent également des variations de la production et du PIB national. Si, du point de vue de l'UE, ces variations ne sont pas négatives à court terme, aux États-Unis, ce recul pourrait atteindre environ 1 % (soit plus de 305 milliards de dollars).

Que signifie ce résultat ?

« Au vu des progrès déjà réalisés lors des négociations entre l'UE et les États-Unis, cette solution n'était pas aussi mauvaise qu'il n'y paraissait au premier abord. Les droits de douane sur les exportations de l'UE ont été relevés à 15 %, contre 4 à 5 % actuellement. Il s'agit certes d'une augmentation, mais elle reste modeste. Par ailleurs, l'UE a annoncé qu'elle abaisserait à 0 % ses droits de douane sur les marchandises importées des États-Unis, contre 4 à 5 % actuellement. Là encore, la différence est minime. »

La situation de l'UE est donc – je tiens à le souligner – relativement favorable par rapport à celle d'autres pays soumis à des droits de douane, même si l'issue de la confrontation avec la Chine reste encore une grande inconnue.

Nous découvrirons enfin les conséquences de l'accord sino-américain conclu lors de la rencontre entre les dirigeants des deux pays lorsque celui-ci entrera en vigueur . On saura alors si Trump a réellement été efficace, ou si les Chinois l'ont une fois de plus dupé.

« Je n’utiliserais pas le mot “déjoué”, mais auront-ils des arguments aussi solides que ceux du président Trump ? » Ce qui distingue les négociations actuelles de celles qui se sont tenues précédemment dans le cadre du GATT et de l’OMC, qui portaient sur la libéralisation du commerce et les règles à appliquer, c’est que les pourparlers actuels visent à éviter d’augmenter les droits de douane là où ils étaient faibles, en se basant sur des considérations de rapport de force.

Ce bras de fer entre deux acteurs majeurs, la Chine et les États-Unis, affectera non seulement les relations entre ces puissances, mais aussi l'ensemble de l'économie mondiale.

La guerre entre ces deux puissances obligera-t-elle l'Union européenne, et donc la Pologne, à prendre parti dans ce conflit ?

- En Europe, la plaque tournante qui organise la production est l'Allemagne.

Voilà un exemple de pays qui essaie de jouer sur deux tableaux : il cherche à ne pas perdre le marché américain, mais il entretient également des relations étroites avec la Chine…

« Je ne pense pas que l'Europe soit dépendante des États-Unis ou de la Chine. Chacune de ces puissances remplit une fonction différente sur notre marché. Les États-Unis sont principalement un marché d'exportation pour l'UE, tandis que la Chine est principalement un importateur, notamment de terres rares. »

Pour la Pologne, le principal partenaire commercial, tant à l'exportation qu'à l'importation, est l'Allemagne. Si cette dernière parvient à maintenir sa position sur le marché américain et à poursuivre ses importations en provenance de Chine, cela sera bénéfique à la fois pour l'économie allemande et pour l'économie polonaise.

L'économie polonaise se développe de manière très dynamique ; nous avons largement bénéficié de la libéralisation du commerce européen et mondial, mais nous ne sommes pas un acteur mondial, seulement un membre de l'Union européenne.

On dit souvent que là où deux se battent, un troisième l'emporte. Qui est ce troisième dans cette guerre ?

« Cet adage est valable dans le cadre des relations de voisinage, mais pas dans celui de l'économie mondiale. La libéralisation des échanges vise à ce que chacun en profite. Si des restrictions sont mises en place, la situation dans certains pays d'Europe centrale et orientale, par exemple, peut s'améliorer temporairement, mais seulement jusqu'à ce qu'elle dégénère en conflit mondial. »

En cas de conflit mondial, tout le monde perd. C'est comme un conflit militaire : s'il est localisé et de petite envergure, certains peuvent en tirer profit, mais dans une guerre mondiale, il n'y a pas de vainqueurs. Espérons donc que ce conflit commercial se termine pacifiquement. Je souhaite la même chose pour l'Europe et la Pologne.

wnp.pl