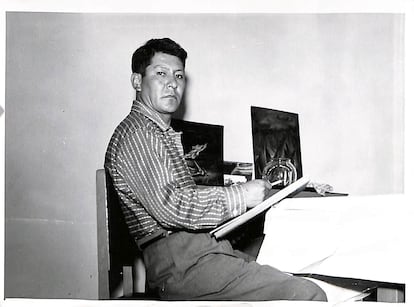

Miguel Alandia, le muraliste ouvrier dont le travail a été protégé par les mineurs pendant la dictature militaire bolivienne.

Nous étions en 1965. Les régimes militaires dominaient l'Amérique latine , et la Bolivie ne faisait pas exception. Parmi les premières mesures de son gouvernement de facto, le général René Barrientos ordonna la prise des camps miniers, où se trouvait la plus grande force militante des partis de gauche. L'un des plus importants était le centre Milluni, sur les hauts plateaux de La Paz, car il abritait la station de radio et le centre de communication pour les mobilisations, « La Voix du Mineur ». Les soldats attaquèrent et emportèrent corps, microphones et contrôleurs. Ils ne se rendirent cependant pas compte que le mur de l'auditorium du théâtre du camp était un faux : un mur d'adobe construit par les mineurs lorsqu'ils furent alertés de l'attaque, protégeant une fresque murale racontant leur histoire d'exploitation.

Il s'agit de l'une des 16 fresques murales peintes entre 1953 et 1966 par l'artiste visuel Miguel Alandia Pantoja (Bolivie, 1914 – Pérou, 1975), dirigeant syndical et l'un des plus grands représentants du mouvement intellectuel de gauche bolivien. Considéré comme un ennemi de la dictature, le président Barrientos ordonna la destruction systématique de ses œuvres sur les bâtiments publics. Toutes les fresques n'ont pas connu le même sort que celle de Milluni, et beaucoup ont disparu. Une consolation tardive nous est apportée aujourd'hui par la reconstruction, à partir de croquis et d'études antérieures laissés par l'artiste, de l'une des fresques retirées et démolies du palais du gouvernement en 1964. Elle est la pièce maîtresse de la nouvelle exposition permanente consacrée à Alandia par le Musée national d'art de Bolivie (MNA), inaugurée fin juillet.

« Nous avons réalisé un rêve du maître, présenté par l'un de ses fils : remplacer la fresque murale réalisée dans le hall du Palais du Gouvernement », explique Claribel Arandia, directrice du MNA (Musée national d'histoire naturelle). La classe ouvrière était non seulement au cœur de l'œuvre d'Alandia, mais aussi celle de ses proches, qu'il organisait en syndicats et revendiquait pour leurs droits du travail, qui ne furent reconnus en Bolivie qu'en 1942. Son art n'a jamais été séparé de son activisme politique, une voie constante après avoir vécu de près les bouleversements sociaux du XXe siècle dans ce pays sud-américain .

Alandia est né à Catavi (Potosí), principal centre minier de l'Altiplano, une terre rocailleuse recouverte de silice. Fils d'un vendeur de pain et d'un comptable d'une compagnie minière, il fut témoin, à l'âge de neuf ans, du massacre dit d'Uncía (1923) dans le camp voisin. L'armée ouvrit le feu sur une grève de travailleurs qui s'étaient fédérés et réclamaient reconnaissance et meilleures conditions de travail. Neuf personnes périrent, et dès lors, la mort, dramatisée dans des tons sombres et avec l'Altiplano en arrière-plan, deviendra une constante dans son œuvre, comme dans les tableaux « Hommage aux dirigeants miniers assassinés » (1965) et « Quatre femmes et un homme gisant » (1969), pour n'en citer que quelques-uns.

Les conditions de vie dans la mine étaient alors déplorables : exploitation intensive sans industrialisation, les mineurs transportaient eux-mêmes le minerai à pied sur des kilomètres et l’espérance de vie était inférieure à 40 ans. L’argent d’abord, puis l’étain, étaient le moteur économique de la nation, mais la production était aux mains d’un petit groupe d’hommes d’affaires. « L’ère républicaine a continué avec l’ordre colonial et n’a pas subverti les privilèges économiques et politiques fondés sur le statut ethnique (…) Les secteurs oligarchiques ont maintenu leur domination en exploitant la main-d’œuvre indigène et ouvrière », écrit l’historienne Daniela Franco dans le livre Deux regards sur l’artiste au service de la révolution (2024), qu’elle a coécrit avec Javier del Carpio.

Les bouleversements sociaux n'accordèrent aucun répit à la vie d'Alandia. À 18 ans, il fut appelé à s'engager dans l'armée lors de la guerre du Chaco (1932-1935) contre le Paraguay . Ce fut un affrontement sanglant entre deux pays dont l'économie n'avait pas encore atteint son plein essor, contrairement à leurs voisins, et qui avaient des intérêts dans une région frontalière dotée de prétendues réserves pétrolières. Le peintre laissa un témoignage saisissant de son expérience de prisonnier de guerre, une expérience qui approfondit sa conscience sociale : les premières lignes étaient constituées d'indigènes des hautes terres, emmenés dans un écosystème de forêt sèche, sans vraiment savoir ce qu'ils y faisaient.

Alandia atteignit l'apogée de son activisme politique à son retour du Chaco, au moment même où la Seconde Guerre mondiale éclata. La demande d'étain augmenta de façon exponentielle, et avec elle, l'exploitation des mineurs. « Pour pallier la crise économique qui durait depuis la guerre du Chaco, le président Enrique Peñaranda accepta l'aide financière américaine, qui se réduisit à de simples incitations financières en échange de quelque chose de bien plus important : une production minière à des prix dérisoires », note le coauteur Javier del Carpio, qui étudie sa vie depuis 20 ans, dans sa biographie du peintre de Potosí. La hausse des prix provoqua un boom pour les compagnies minières, qui ne se répercuta pas sur les travailleurs.

Près de 7 000 mineurs se sont rendus aux bureaux d'une entreprise de Catavi, où l'armée les attendait, ouvrant le feu à bout portant, faisant 19 morts . Alandia a radicalisé son activité politique : il a rejoint le Parti révolutionnaire des travailleurs et fondé la Centrale nationale des travailleurs en 1947, qui existe encore aujourd'hui sous le nom de Centrale ouvrière bolivienne. Parallèlement, sur le plan artistique – moins prolifique à l'époque en raison du contexte turbulent – il a exprimé ses sentiments dans la fresque « Dictature capitaliste : dernier acte » (1945). Au-dessus, sur une croix, figurent des caricatures des présidents des pays impliqués dans la Seconde Guerre mondiale, de Roosevelt à Hitler.

En contrebas, dans un décor sombre et macabre, apparaît l'indigène Marcela Barzola, l'une des martyres du massacre de Catavi, à qui il manque un bras. Des corps gisent à ses pieds, et derrière eux, une manifestation massive scandant : « Nous voulons du pain… » La lutte pour renverser l'ordre économique et politique culmina en 1952 avec une révolution armée – largement inspirée de ses prédécesseurs dans la région : le Mexique et Cuba – à laquelle Alandia participa, fusil et dynamite à la main. La victoire revint aux subversifs, et il semblait qu'un moment de paix était enfin arrivé pour l'artiste. Il démissionna temporairement de son parti pour se consacrer à la peinture et fut engagé par le gouvernement révolutionnaire pour peindre plusieurs fresques murales.

« Le muralisme exprime le désir de transmettre un message identitaire aux masses. Il s'agit avant tout d'une tendance politique plutôt que d'une finalité artistique. Il a une portée pédagogique pour l'éducation esthétique », a déclaré Alandia lors d'une interview. Diego Rivera , figure emblématique du muralisme mexicain, a visité la Bolivie en 1954, a été impressionné par son travail et a organisé son exposition au Palacio de Bellas Artes de Mexico en 1957. Cela a donné à l'art bolivien un rayonnement international : dans les années 1960, Alandia a exposé en Russie, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, en Hongrie, en Autriche, au Chili et en Uruguay, entre autres.

Alors qu'il était en tournée et semblait au sommet de sa gloire, la nouvelle la plus dévastatrice arriva : les conservateurs lançaient une nouvelle fois un coup d'État. Barrientos ordonna non seulement la destruction de son œuvre monumentale, mais perquisitionna également son domicile et vola documents et effets personnels. Alandia dut rester avec sa famille à Montevideo, mais il y retourna en 1971 pour participer à une tentative de coup d'État armée qui échoua. Il mourut en exil à Lima quatre ans plus tard, atteint d'un cancer.

Del Carpio le décrit comme un « homme inébranlable, très patient et humble, mais doté d'un tempérament féroce lorsqu'il s'agissait de défendre ses principes ». C'est lui qui a découvert la fresque de Milluni en 2017, menacée de disparition faute d'avoir été restaurée. Après avoir visité les institutions publiques pour la sauver, le ministère de la Culture a finalement entrepris des réparations. La pandémie a frappé, le ministère a fermé et le projet est resté orphelin. En 2023, le vol de la fresque a été annoncé.

EL PAÍS

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fc42%2F256%2F417%2Fc42256417aadd33803956a3fe31b922b.jpg&w=3840&q=100)

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2Ff27%2Fbfe%2F858%2Ff27bfe858d8923430ed31b29f2f5c0d6.jpg&w=3840&q=100)