Eine Gravitationsantenne und eine Pflanze: Ingenieure verschiedener Generationen teilten ihre Träume

Korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften, Andrei Morozov (66): „Ich träume davon, eine Gravitationsantenne zu entwickeln.“

Andrej Morosow, Leiter des Fachbereichs Physik an der Staatlichen Technischen Universität Moskau „Bauman“ und korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften, sieht sich selbst als Ingenieur und ist stolz auf diesen Titel. Kein Wunder: Neben über 300 wissenschaftlichen Artikeln, 10 Monografien und drei Lehrbüchern kann er 31 (!) Erfindungen vorweisen. Für viele davon wurde er mit Staatspreisen und verschiedenen Auszeichnungen geehrt, darunter dem Orden „Für Verdienste um das Vaterland“ 2. Klasse.

Die Hauptforschungsschwerpunkte dieses Wissenschaftlers liegen in der Entwicklung von Theorien und der Schaffung von Systemen zur Fernerkennung chemischer Verbindungen in der freien Atmosphäre und am Boden, die vom russischen Verteidigungsministerium und dem russischen Inlandsgeheimdienst Föderaler Sicherheitsdienst übernommen wurden.

Andrej Nikolajewitsch, erzählen Sie uns von Ihrer Kindheit. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie eine Karriere im Erfinderbereich anstreben wollten?

Ich wurde 1959 in Moskau als Kind zweier promovierter Ingenieure geboren. Meine Eltern waren beide Materialwissenschaftler und hatten zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten und Erfindungen vorzuweisen. Meine Kindheit war sozusagen von einer besonderen wissenschaftlichen Aura umgeben, die von meinen Eltern ausging. Ich erinnere mich, wie ich als Vorschulkind meinem Vater zusah, als er Kühlsysteme für Wasserkraftwerke berechnete. Er war ein Vorbild für mich. Insgesamt begeisterte ich mich schon in der Schule für Physik und insbesondere für ihre Anwendung in der Raumfahrt.

— Zur Zeit der ersten Weltraumflüge, Gagarin...

An Gagarin kann ich mich nicht erinnern; ich war erst zwei Jahre alt, als er ins All flog. Aber die amerikanischen Mondmissionen haben mich sehr berührt. Mich faszinierte die Möglichkeit, mithilfe neuer physikalischer Gesetze die fortschrittlichsten Triebwerke für Raumschiffe zu entwickeln, um damit zu anderen Planeten und zu den Sternen zu fliegen. Mein Interesse wurde sicherlich durch die Fülle an Literatur, die wir zu Hause hatten, noch verstärkt: die gesammelten Werke von Jules Verne, Stanislaw Lem, Arthur C. Clarke, den Strugatzki-Brüdern, Jack London – kurzum, eine ganze Menge davon…

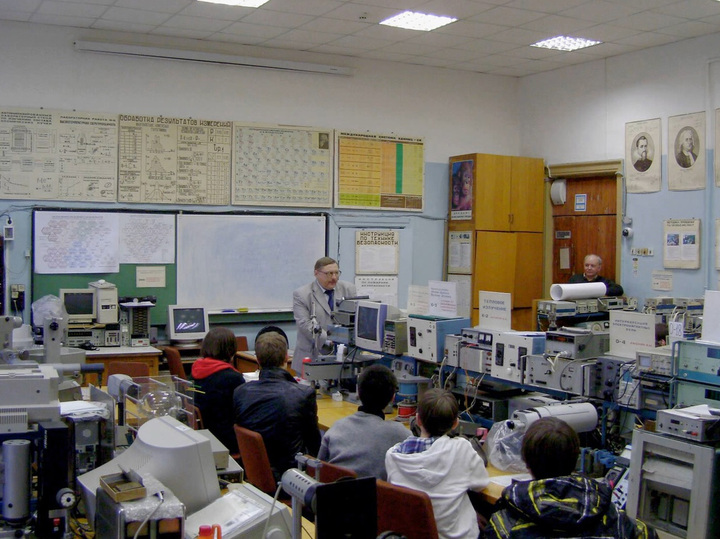

Nach der 8. Klasse belegte ich einen Physik- und Mathematikkurs, schloss diesen erfolgreich ab und bewarb mich anschließend an der renommierten Fakultät der Bauman-Universität, damals noch M1 genannt. Zufällig konzentrierte sich meine Gruppe, die von der Fakultät M1 zur Fakultät M8 wechselte, nicht auf Ingenieurwissenschaften, sondern auf Technologie. Bereits im ersten Studienjahr besuchte ich die faszinierenden Seminare von Professor Michail Iwanowitsch Kisselew, einem Ingenieur im wahrsten Sinne des Wortes. Nach meinem mit Auszeichnung abgeschlossenen Studium 1982 begann ich direkt im Anschluss ein Promotionsstudium im Fachbereich Physik, wo ich bis heute als Fachbereichsleiter und seit fast 30 Jahren als Generaldirektor des universitären Zentrums für Angewandte Physik tätig bin. Hier bin ich auch Chefkonstrukteur verschiedener technischer Entwicklungen. Nebenbei konnte ich die Ausbildung von Spezialisten für Technische Physik am Fachbereich organisieren. In diesem Jahr feierte unser Bachelorstudiengang sein 20-jähriges Jubiläum.

— Können Sie uns etwas über den Schwerpunkt Ihrer Arbeit erzählen und warum Sie zum Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften gewählt wurden?

Diese Arbeit befasst sich mit der schnellen Identifizierung chemischer Substanzen in der Atmosphäre über große Entfernungen. Nehmen wir an, eine Wolke schwebt über uns. Welche chemischen Substanzen enthält sie? Wir haben Datenmesssysteme entwickelt, die die chemische Zusammensetzung einer Wolke innerhalb einer Sekunde aus einer Entfernung von bis zu 5–6 Kilometern bestimmen können.

— Wie kann so etwas passieren?

„Alle Stoffe emittieren Energie entlang ihrer Spektrallinien. Wir erfassen diese Strahlung, transformieren sie, führen eine spezifische Berechnung durch, vergleichen sie mit den Spektren in der Datenbank und bestimmen so die Stoffe in der Wolke. In den letzten Jahren haben wir dieses Verfahren genutzt, um Emissionen von Industrieanlagen zu ermitteln. Beispielsweise haben wir in Norilsk die Emissionen der Schornsteine des Werks aus einem Kilometer Entfernung und deren Mengen gemessen. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Diese Mengen werden in Hunderttausenden Tonnen pro Jahr gemessen. Und es gibt keine anderen Methoden für eine solche Überwachung.“

Neulich war ich in einem der Institute von Roskosmos, wo wir darüber diskutierten, wie wir unsere Instrumente in die Umlaufbahn bringen können, um die Treibhausgaskonzentrationen zu messen.

Solche Geräte hätten vor 20–30 Jahren schlichtweg nicht entwickelt werden können. Dazu bedarf es neuer physikalischer Prinzipien, Rechenleistung, Materialien und Datenverarbeitungsmethoden, einschließlich künstlicher Intelligenz, die in all diesen Arbeiten zum Einsatz kommt.

Sie unterrichten schon lange an der Baumanka-Universität. Können Sie uns sagen, wie sehr sich das Ingenieurausbildungssystem verändert hat?

„Das muss unbedingt gesagt werden. Die UdSSR verfügte über ein sehr gut etabliertes System zur Ausbildung von Ingenieuren. Ich bin überzeugt, dass sowjetische Ingenieure nach den besten Methoden der Welt ausgebildet wurden. Leider ist in diesem Bereich der Ausbildung viel verloren gegangen. Der Bologna-Prozess hat, wie heute allgemein bekannt ist, großen Schaden angerichtet.“

— Was genau?

Früher wurden Ingenieure fünf bis sechs Jahre lang ausgebildet, und bereits ab dem zweiten Jahr wurden sie in verschiedene Ingenieurdisziplinen eingeführt. Mit Einführung des Bologna-Prozesses wurden vier Jahre ausschließlich der Ausbildung von Bachelor-Absolventen gewidmet, die keine Systementwickler, sondern Anwender sind. Innerhalb von ein bis zwei Jahren musste dieser Anwender dann zum Entwickler umgeschult werden – vorausgesetzt, er wollte ein Masterstudium aufnehmen.

— Nun, soweit ich das verstehe, ändert sich die Situation ein wenig?

— Nach den Plänen des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft werden wir in einem Jahr im Wesentlichen zu Lehrplänen zurückkehren, die denen in der Sowjetunion sehr ähnlich sind, mit einem vollständigen Zyklus der Ingenieurausbildung.

Sie lehren an der Staatlichen Technischen Universität Moskau „Bauman“ und besuchen häufig die Polytechnische Universität Sankt Petersburg… Können Sie uns sagen, welche Art von jungen Leuten derzeit zu uns kommen, um diesen Beruf zu erlernen? Wofür begeistern sie sich?

Ich halte seit fast 40 Jahren Vorlesungen und habe die Studierenden sich verändern sehen. Ende der 1990er-Jahre sank ihr Interesse und ihre Lernbereitschaft drastisch; es war sehr schwierig. Doch jetzt kehrt das Interesse zurück; in den letzten 15 bis 20 Jahren hat sich das Interesse an Ingenieurwissenschaften stetig gesteigert. Man sieht es sogar daran, wie die Studierenden den Vorlesungen zuhören. Vor etwa 20 Jahren hörten sie den Dozenten gar nicht zu; sie saßen nur da und unterhielten sich. Jetzt hören sie zu, machen sich Notizen und kommen in den Pausen ständig auf einen zu, um Fragen zu stellen. Es ist eine völlig andere Einstellung. Sie haben die Lust wiederentdeckt, Neues zu erschaffen, neue Technologien zu entwickeln. Und natürlich sind sie fröhlicher und optimistischer geworden; sie feiern ständig, führen Sketche auf und diskutieren. Kurz gesagt: Das Leben ist zurückgekehrt, und darüber freue ich mich sehr.

— Was denken Sie als Physiker über neuronale Netze? Wird uns KI früher oder später versklaven?

Künstliche Intelligenz (KI) ist im Grunde ganz einfach: Sie ermöglicht die schnelle Multiplikation von Matrizen. Mathematisch gesehen erlaubt sie uns, schnell relevante Informationen aus riesigen Datenmengen zu extrahieren – etwas, das Menschen schlichtweg nicht können. Und das sollten wir nutzen. Ich habe gestern einen sehr interessanten Artikel über die Auswirkungen von KI auf die Bildung gelesen. Darin hieß es: Innerhalb der nächsten drei bis vier, maximal fünf Jahre, sollte das gesamte Bildungssystem mithilfe von KI grundlegend umgestaltet werden. Unsere Schüler können bereits jetzt mithilfe von KI Lösungen für jedes Problem generieren, und bei Prüfungen wissen wir nicht, wer die Aufgabe gelöst hat – der Schüler oder die KI auf seinem Smartphone.

Das ist schlecht für den Schüler, er wird so nichts von selbst lernen...

„Das ist schlecht, aber andererseits bedeutet es, dass wir diesen Mechanismus auch bei Vorlesungen, Seminaren und Laborarbeiten einsetzen müssen und dass wir unsere Programme, Kurse und Lehrpläne umstrukturieren müssen, damit wir mithilfe künstlicher Intelligenz den Informationstransfer beschleunigen und besser vermitteln können.“

— Wie können wir Schüler dazu anregen, selbstständig zu denken?

„Wir müssen ihnen erklären, dass künstliche Intelligenz falsche Informationen erzeugen kann und dass die Menschen daher verpflichtet sind, alle von ihr erzeugten Informationen zu verarbeiten und zu berücksichtigen. Ich glaube nicht, dass künstliche Intelligenz uns jemals ersetzen wird, da sie lediglich ein System ist, das mit Matrizen arbeitet und keine Emotionen, Wünsche oder Lebensziele hat.“

— Wovon träumst du global?

„Ich habe viele Projekte in Arbeit, die ich unbedingt abschließen möchte, und meine Erfahrungen möchte ich an die Jugend um mich herum weitergeben.“

Auf wissenschaftlicher Ebene möchte ich mich an der Entwicklung einer Gravitationsantenne in der Russischen Föderation beteiligen, ein Ziel, von dem mein Lehrer, Akademiemitglied Wladislaw Iwanowitsch Pustowoit, geträumt hat. Ich arbeite seit über 30 Jahren an diesem Thema und verfüge über umfangreiche Erfahrung, doch leider wird es auf nationaler Ebene in unserem Land nicht verfolgt.

— Wozu dient eine Gravitationsantenne?

— Um Gravitationswellen nachzuweisen. Schließlich werden alle Informationen, die die Menschheit derzeit erhält, über elektromagnetische Wellen übertragen. Gravitationswellen stellen einen neuen Kanal dar, der sich zu einer zukünftigen Methode der Informationsübertragung entwickeln könnte. Wenn man beispielsweise mit einem Objekt in der Tiefsee kommunizieren möchte, erreicht es keine elektromagnetische Welle. Eine Gravitationswelle hingegen kann es problemlos erreichen. Die Entwicklung von Gravitationskommunikationsleitungen ist natürlich noch Zukunftsmusik, aber eines Tages wird sie Realität werden.

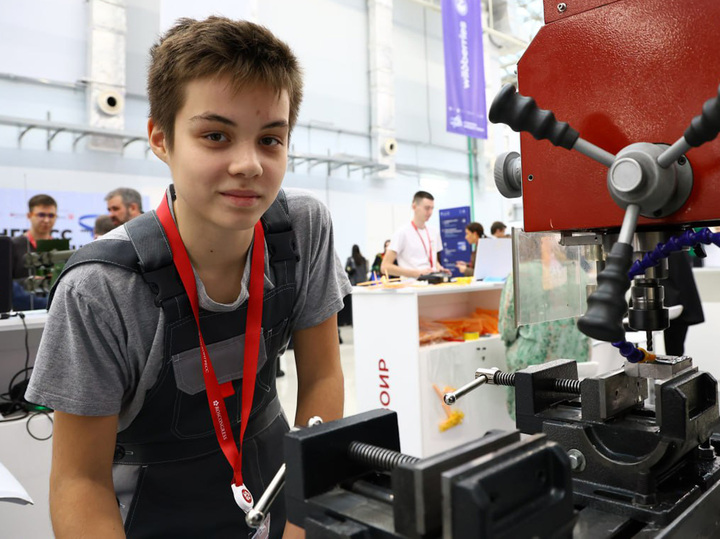

Nikolai Tsygichko (14): „Ich möchte ein Werkzeugmaschinenwerk bauen.“

Die Geschichte des 14-jährigen Ingenieurs Nikolai Tsygichko aus Woronesch begann, als er zwölf Jahre alt war. Heute kann er zwei eigene Erfindungen vorweisen und gewann den gesamtrussischen Wettbewerb „Erfinder des Jahres 2024“. Wir sprachen mit Nikolai und seinem Vater, Nikolai Viktorovich Tsygichko, der ebenfalls Militäringenieur und Spezialist für militärische Spezialkommunikation ist.

Nikolai besuchte das A.V.-Koltsov-Gymnasium, das auch seine beiden Schwestern und sein Bruder besuchten. Als das junge Wunderkind in die sechste Klasse kam, wünschten sich seine Eltern, ihrem Kind nicht nur Sprachen, sondern auch berufliche Fertigkeiten beizubringen, doch die Schule verfügte nicht über ausreichend ausgestattete Klassenräume für die berufsbezogene Ausbildung von Jungen.

Tsygichko Senior musste seinem Sohn zwei Maschinen kaufen – eine Fräsmaschine und eine Drehbank –, um ihm das beizubringen, was er sich für die Erziehung eines richtigen Mannes nicht vorstellen konnte. Zuerst brachte er seinem Sohn bei, lange Späne abzudrehen – ein Zeichen für einen erfahrenen Dreher –, dann kleine Teile und Souvenirs. Dem Jungen gefiel es, doch schon bald schlug er unerwartet vor, die Maschine aufzurüsten.

„Mein Vater hat mir zwei Maschinen gekauft“, erinnert sich der 14-jährige Nikolai. „Aber ich war mit ihrem veralteten Zustand nicht zufrieden. Ich habe im Internet nachgesehen, wie man sie verbessern und modernisieren könnte.“

Nikolais Vater war, wie er erzählt, erstaunt, wie schnell sein Sohn online herausfand, wie man eine Fräsmaschine aufrüstet. „Papa, in welchem Jahrhundert leben wir eigentlich? Alles ist digital, und wir …“, erinnert er sich an die Worte seines Sohnes. Also mussten sich beide in die Feinheiten der Verbindung einer CNC-Steuerung mit einer herkömmlichen Maschine einarbeiten. Nikolai, von Beruf Kommunikationsingenieur, verstand selbst nicht viel davon, aber um seinen Sohn zu begeistern, vertiefte er sich in die Materie und fand heraus, worum es ging. „Man schreibt einen G-Code, der der Maschine sagt, wohin und wie schnell sie sich bewegen soll, man gibt die Spindeldrehzahl ein, und das war’s! Es gibt nur vier davon – die grundlegenden G-Codes. Es ist wirklich kinderleicht! Es geht nicht um den Empfang von rauschähnlichen Signalen oder um statistische Funktechnik“, sagt Nikolai. „Als ich nachgeschlagen habe, wurde mir klar, dass man nicht einmal ein Studium braucht, um das alles zu verstehen und es einem Kind zu erklären.“

„Wir haben die Motoren eingebaut und die Software feinabgestimmt“, fährt Nikolai Jr. fort. „Alles hat funktioniert. Der größte Vorteil ist, dass es sehr einfach ist, Kindern das beizubringen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Man kann die Grundlagen der Programmierung dieser Maschinen buchstäblich in nur wenigen Minuten verstehen.“

Als der Junge erste Erfolge erzielte, lobten ihn seine Eltern (eine goldene Regel, so Nikolais Vater), und schon bald schlug der Direktor der experimentellen technischen Schule, die Nikolai besuchte, vor, die Maschine beim Wettbewerb der Allrussischen VOIR (Allrussische Gesellschaft der Erfinder und Innovatoren) einzureichen. Kolja gewann mit seiner CNC-Fräsmaschine für Ausbildung und Produktion den ersten Platz in der Kategorie „Junger Erfinder“ und erhielt ein Preisgeld vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Dmitri Tschernyschenko persönlich. Seine Erfindung hob sich von den anderen dadurch ab, dass sie nicht nur Holz, Kunststoff und Nichteisenmetalle, sondern auch Gusseisen und Stahl bearbeiten konnte. Außerdem kostete sie nur ein Drittel vergleichbarer Industriemaschinen.

Auf der glücklichen Rückfahrt vom Forum Junger Wissenschaftler, wo Nikolai seinen Preis entgegengenommen hatte, fragte sein Vater: „Was machst du mit den 200.000 Rubel?“ „Ich finde schon was“, antwortete sein Sohn. „Nein, erklär mir das mal, Mama und ich sind einfach nur neugierig …“ Nach einigem Überlegen (Nikolai schien alles zu haben, einen Computer und ein E-Bike) beschlossen sie, zwei weitere Maschinen zu kaufen, sie mit CNC-Steuerung auszustatten und der Schule zu spenden, „damit sich auch andere Kinder für das Thema interessieren“. Sie spendeten sie dem Woronescher Lyzeum Nr. 7, das 2025 sein 60-jähriges Bestehen feiert und an dem einst Tsygichko Senior zur Schule gegangen war. Doch diese Spende schuf seltsamerweise ein Problem: Die Schule hatte nun zwar die Maschinen, aber niemanden, der sie bedienen konnte. So war Nikolai Viktorovich gezwungen, einen Club am Lyzeum zu gründen. Ziel des Clubs ist es nicht nur, den Schülern den Umgang mit einer CNC-Maschine beizubringen, sondern auch, durch projektbasierte Aktivitäten für Schulkinder (die übrigens mittlerweile für alle verpflichtend sind) Maschinen zusammenzubauen, um die Technologieräume direkt in der Schule auszustatten.

Heute verfügt Tsygichkos Werkstatt über vier Maschinen, von denen bis auf die erste, eine Drehbank, alle auf CNC-Steuerung umgerüstet wurden. Vor Kurzem kaufte sein Vater ihm einen handgeführten Faserlaserschneider, den der jüngere Nikolai sofort auf einer CNC-Plattform installieren wollte. So entstand eine weitere Erfindung: eine 4-in-1-Portallasermaschine (Schneiden, Schweißen, Oberflächenbearbeitung und Reinigen) mit numerischer Steuerung. Ihr Vorteil liegt in ihrer hohen Geschwindigkeit: Während die Fertigung von Teilen auf einer Fräsmaschine zwei bis drei Tage dauern würde, schafft die Lasermaschine dies in nur wenigen Minuten. Beide Erfindungen wurden – symbolträchtig – im Jahrzehnt der Wissenschaft und Technologie patentiert.

Aus einem Gespräch mit Nicholas Jr.:

— Wann haben Sie gemerkt, dass Sie sich für Ingenieurwissenschaften interessieren?

— Vor drei Jahren lud uns ein Freund meines Vaters, der bei einem Laserfertigungsunternehmen arbeitet, zur Metallbearbeitungsmesse ein, und so begann ich mich für dieses Tätigkeitsfeld zu interessieren.

— Ich habe gehört, dass neben Mathematik und 3D-Modellierung Biologie dein Lieblingsfach in der Schule ist. Was fasziniert dich daran?

„Ich mag es einfach, verschiedene Prozesse im Körper zu studieren, und der Lehrer ist sehr gut.“

— Was möchtest du in Zukunft werden?

— Ich möchte ein Werkzeugmaschinenwerk bauen.

— Wie entspannen Sie sich? Haben Sie neben der Arbeit mit Maschinen irgendwelche Hobbys?

— Ich spiele am Computer und fahre Fahrrad.

— Hast du Zeit, mit deinen Freunden im Garten zu spielen?

„Ich spiele nicht mit meinen Freunden im Garten; manchmal spiele ich online Schach.“ (Die Eltern fügen hinzu, dass ihr Sohn kaum Freizeit hat, da er auch Sambo trainiert und einen Kindertechnologiepark besucht, wo er und seine Freunde übrigens gerade eine CNC-Maschine bauen. – Autor. )

— Wovon träumst du im globalen Maßstab?

— Lebe mit Freude und Interesse.

mk.ru