CBK PAN-Experte: Trotz des Andrangs im Orbit gibt es noch viel Platz

In den letzten sechs Monaten haben Starlink-Satelliten rund 150.000 Manöver durchgeführt, um Kollisionen zu vermeiden. Zehntausende weitere Satelliten werden bald in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Überbelegung mag zwar ein Problem sein, aber es gibt noch genügend Platz, schätzt Dr. Tomasz Barciński vom Weltraumforschungszentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften.

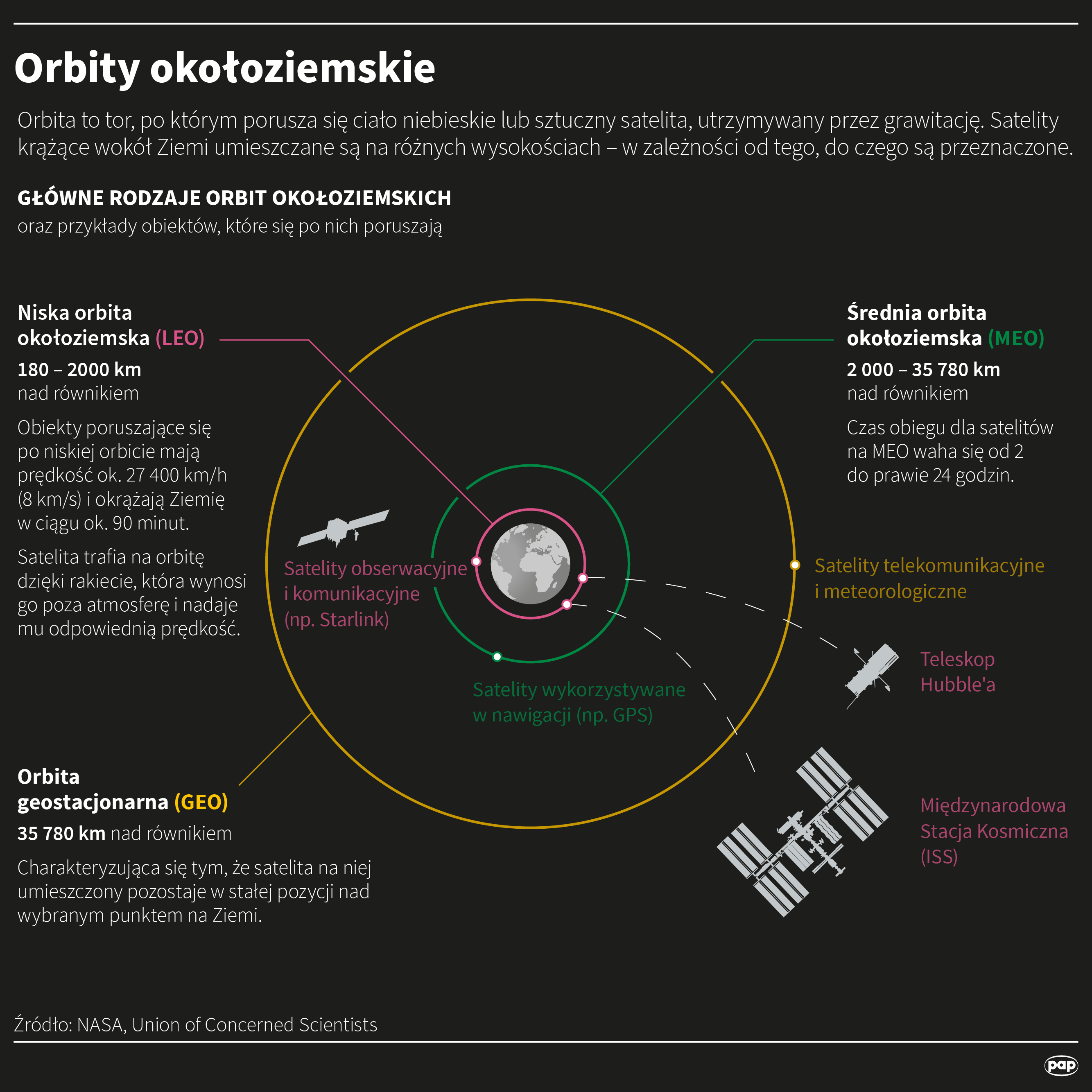

Der niedrige Erdorbit (LEO) ist die Region zwischen 200 und 2.000 km über der Erde. Hier finden die meisten bemannten Raumflüge statt. Unter anderem befindet sich die Internationale Raumstation (ISS) in einem niedrigen Erdorbit. Objekte im niedrigen Erdorbit haben eine Geschwindigkeit von etwa 27.400 km/h (8 km/s) und umkreisen die Erde alle 90 Minuten.

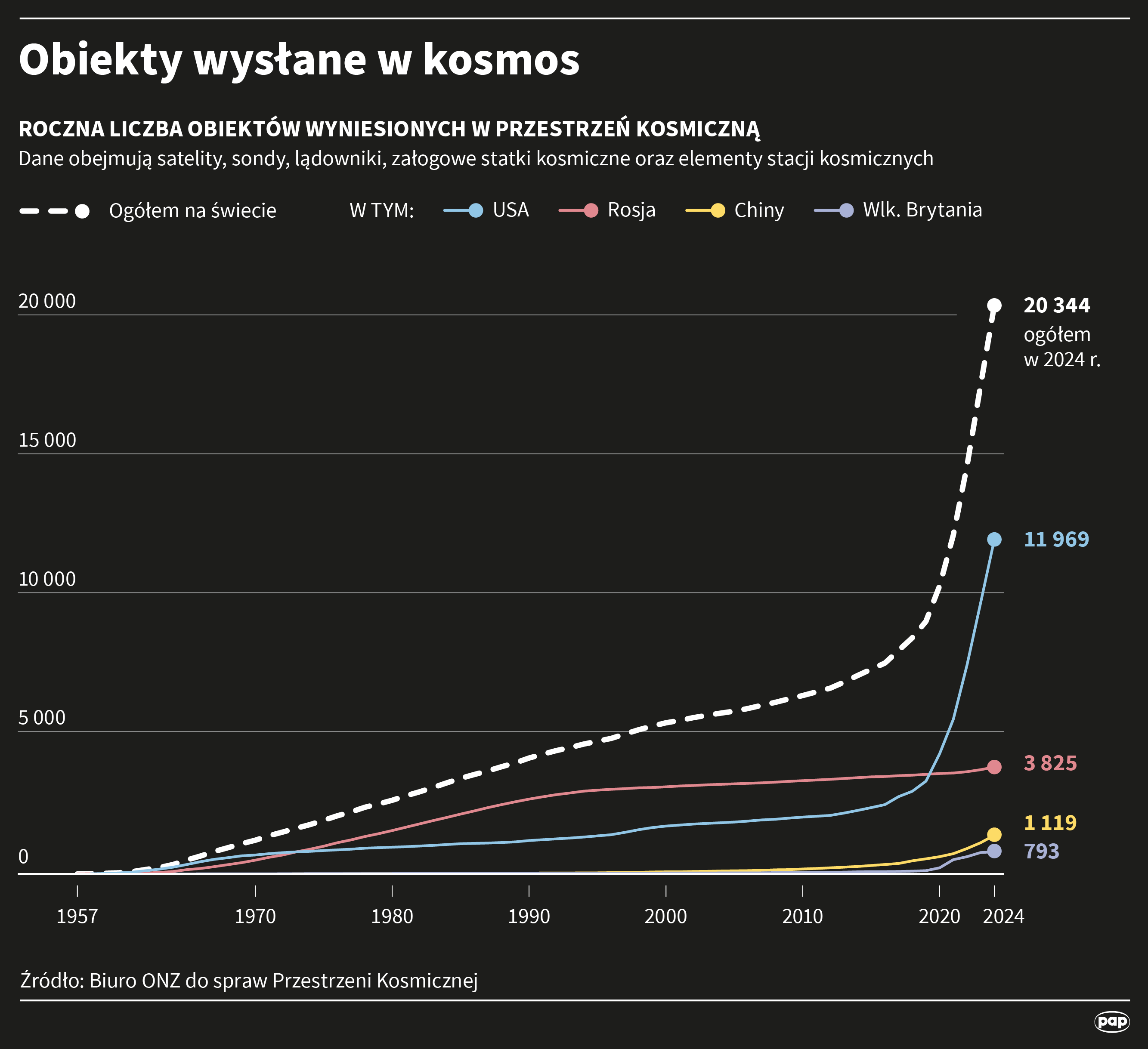

Aufgrund der wachsenden Zahl von Satelliten im LEO stellt sich unter anderem die Frage, wo die Grenze der Orbitalfüllung liegt und ob wir uns dieser nähern.

„Das ist eine gute Frage, aber es ist schwierig, eine klare Antwort zu geben. Wenn wir den Extremfall betrachten, Kollisionen zu vermeiden, ohne die Satelliten manövrieren zu müssen, haben wir diese Grenze bereits überschritten. Kollisionen kommen vor. Wenn wir jedoch ein geringes Kollisionsrisiko und die Möglichkeit, die Satelliten zu manövrieren, zulassen, ändert sich die Situation dramatisch“, sagte Dr. Barciński, ein Spezialist vom Weltraumforschungszentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften, gegenüber PAP.

Er beschreibt es so: Es ist, als würde man eine Stadt vergleichen, in der die Fahrer nicht auf die Fahrbahn achten und wir Unfälle vermeiden wollen, mit einer Stadt, in der alle Fahrer gut ausgebildet sind und wir akzeptieren, dass manchmal Unfälle passieren.

„Es ist schwierig, mit Sicherheit zu sagen, ob wir noch viel Platz in der Umlaufbahn haben oder nicht. Es gibt keine eindeutigen Expertenmeinungen zu dieser Frage. Unter der Annahme einiger geringer Risiken und des Einsatzes verschiedener Technologien scheint es jedoch so, als ob uns noch ein großer orbitaler Ozean zur Verfügung steht, den wir ausbeuten können“, erklärt Dr. Barciński.

Er warnt davor, dass derzeit keine Gefahr einer gefährlichen Kettenreaktion besteht, die als Kessler-Effekt bekannt ist. Dieser entsteht, wenn Weltraumschrott miteinander kollidiert und auseinanderbricht, wodurch immer neue und immer kleinere Stücke entstehen.

„Dies ist eine theoretische Möglichkeit, bei der Kollisionen oder Explosionen in der Umlaufbahn Trümmer erzeugen, die andere Satelliten und andere Objekte zerstören und so weitere Trümmer erzeugen. Dadurch entsteht ein Lawineneffekt, der schließlich die gesamte Umlaufbahn mit Fragmenten zerschmetterter Satelliten und anderer Objekte füllt. Wir sehen diesen Prozess noch nicht, aber es ist möglich, dass wir uns einfach in einem sehr frühen Stadium dieses Phänomens befinden. Dann wird lange Zeit nichts sichtbar sein, und dann beginnt eine unaufhaltsame Kettenreaktion“, beschreibt der Experte.

- Um weiterhin im Orbit operieren zu können, müssten wir völlig unbekannte Technologien entwickeln oder gepanzerte Satelliten und Stationen produzieren - fügt er hinzu.

Niedrige Umlaufbahnen wären dann für die Menschheit auf lange Zeit unbrauchbar.

„Die Umlaufbahn wird sich von selbst klären. Im LEO befinden sich noch einige Luftmoleküle in der Atmosphäre, die alle Objekte abbremsen und dazu führen, dass sie wieder in die Atmosphäre eintreten. Dies dauert jedoch sehr lange. Eine solche Orbit-Reinigung würde wahrscheinlich Jahrzehnte dauern. Gleichzeitig ist unsere Zivilisation bereits stark von Satelliten abhängig“, betont der Experte.

Um Probleme zu vermeiden und den reibungslosen Betrieb der wachsenden Flotte orbitaler Objekte sicherzustellen, sind geeignete Technologien von entscheidender Bedeutung.

„Die meisten Ausweichmanöver von Satelliten beeinträchtigen die Funktion dieser Geräte nicht. Solche Ereignisse sind für uns sozusagen transparent“, sagt Dr. Barciński.

Im Orbit begegnet uns außerdem sogenannter Weltraumschrott, der vor allem durch den Zerfall von Satelliten- oder Raketenteilen entsteht, der in der Fachsprache als Fragmentierung bezeichnet wird.

„Wir sprechen von Kollisionen, aber auch von Explosionen. Ein Teil der Rakete, der noch Treibstoff enthält, kann explodieren. Sogar eine Batterie in einem Satelliten kann explodieren. Solche Situationen kommen viel häufiger vor als Kollisionen. Sowohl Kollisionen als auch Explosionen erzeugen eine Wolke aus Objektfragmenten, die ein wenig an die Ringe des Saturn erinnert. Ein Großteil der Trümmer wird von der Erde aus beobachtet, aber das ist nicht für alle möglich, da manche zu klein sind. Darüber hinaus können einige Satelliten den Raum um sich herum selbstständig beobachten und gegebenenfalls entsprechende Manöver durchführen“, erklärte er.

Einer der Schlüsselfaktoren für die Aufrechterhaltung einer nutzbaren Umlaufbahn wird die Deorbitierung gebrauchter Satelliten sein.

„Um die Überlastung der niedrigen Erdumlaufbahn und die damit verbundenen Risiken zu verringern, wurden bereits Vereinbarungen unterzeichnet, die das Lebensende für jedes in die Umlaufbahn gebrachte Objekt festlegen. Sie müssen entweder die Umlaufbahn verlassen oder, wenn sie über genügend Treibstoff verfügen, in eine sehr hohe, sogenannte Friedhofsumlaufbahn aufsteigen“, sagte Dr. Barciński.

Eine Überfüllung der LEO bedeutet auch ein erhöhtes Risiko für Raumstationen wie die ISS.

„Satelliten befinden sich typischerweise in einer Höhe von etwa 500 bis 600 Kilometern, die ISS in rund 400 Kilometern und die chinesische Station Tiangong sogar noch tiefer. Probleme könnten jedoch auftreten, wenn Tausende von etwas höher gelegenen Satelliten das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Daher müssten die Stationen auch häufiger Ausweichmanöver durchführen“, erklärte der Experte.

Andere Lösungsansätze für das Problem werden in Betracht gezogen.

„Es wird auch an der Nutzung noch niedrigerer Umlaufbahnen als denen von Raumstationen gearbeitet. Allerdings ist hier die Reibung mit der Atmosphäre relativ stark. Zudem schwankt sie je nach Sonnenaktivität erheblich, was eine erhebliche Instabilität mit sich bringt. Auch so genannte Pseudosatelliten werden in Betracht gezogen – beispielsweise in sehr großen Höhen gleitende Flugzeuge. Sie können lange Zeit über einem bestimmten Gebiet schweben und als Satelliten fungieren. Weitere Technologien, die den Betrieb im und nahe dem Orbit ermöglichen, werden zweifellos zunehmen und immer ausgefeilter werden. Daher wird sich dieser orbitale „Ozean“, von dem ich gesprochen habe, für uns wahrscheinlich noch lange Zeit weiter ausdehnen“, sagte Dr. Barciński.

Marek Matacz (PAP)

Matte/ Stange/ Amac/

naukawpolsce.pl