Das Tinder des Spermas? So funktioniert die App, die die Regeln der Samenspende bricht.

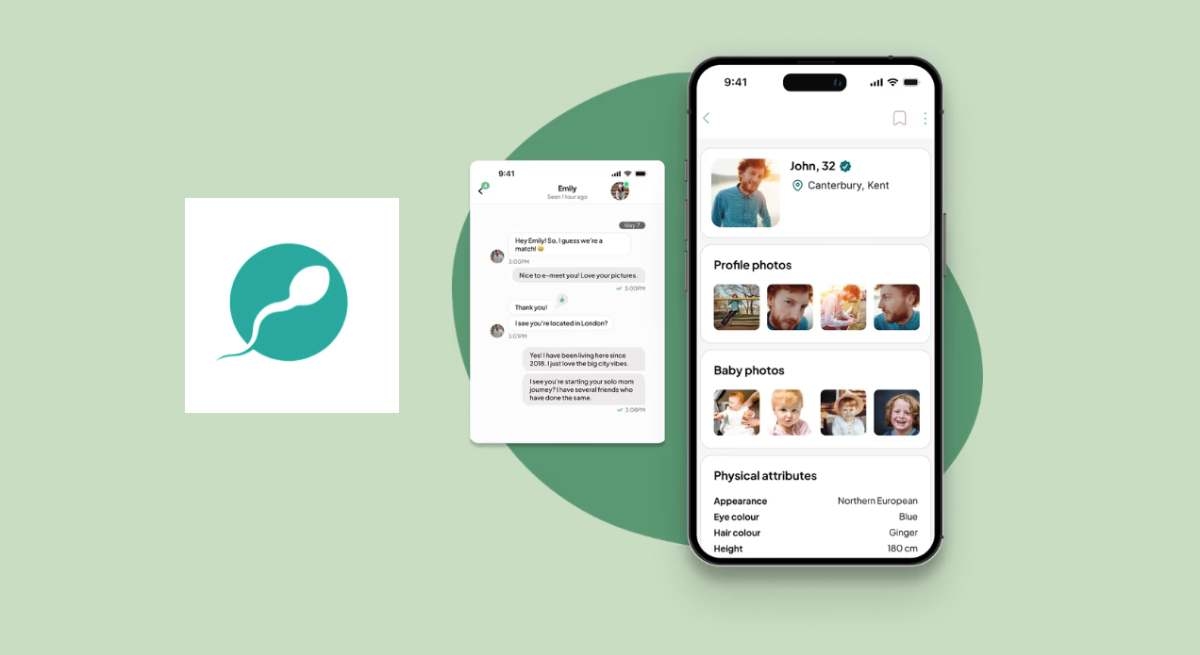

Was wäre, wenn Sie einen Samenspender ganz einfach durch Wischen nach rechts oder links in einer App finden könnten? Was wäre, wenn Sie nicht nur über das Aussehen, sondern auch über die Rolle des Spenders im Leben Ihres zukünftigen Kindes entscheiden könnten? Dies ist nicht die Prämisse einer technologischen Dystopie oder einer Folge von Black Mirror , sondern von Y Factor, einer App, die die Debatte über Samenspenden anstoßen möchte .

Hinter dem Projekt steht Ole Schou, der umstrittene Gründer von Cryos , der selbsternannten größten Samenbank der Welt. Sein neuer Vorschlag digitalisiert den Prozess und ermöglicht es Frauen – und Paaren –, ihren idealen Spender auszuwählen, private Vereinbarungen zu treffen und sogar zu entscheiden, ob sie später Kontakt mit dem biologischen Vater wünschen. Doch ist dieses neue Modell ein Schritt in Richtung reproduktiver Freiheit oder ein unkontrolliertes Risiko mit medizinischen, rechtlichen und ethischen Implikationen?

Der Aufstieg von Y Factor: Von der Bank zum MatchIn einem Kontext, in dem sich Technologien zur assistierten Reproduktion schneller entwickeln als die Gesetzgebung, entstand Y Factor mit einer provokanten Prämisse: den Nutzern die Kontrolle zu geben . Die App ermöglicht es ihnen, einen Spender anhand persönlicher Kriterien auszuwählen, von körperlichen Merkmalen bis hin zu kulturellen oder ethnischen Vorlieben. Sobald eine Übereinstimmung gefunden wurde, können beide Partner die Art der Spende und die zukünftige Beziehung zum Kind besprechen und vereinbaren.

Dieser Ansatz ohne Zwischenhändler zielt darauf ab, eine Regelungslücke zu schließen, die Ole Schou für rechtlich fragwürdig hält: „Warum sollte ein Spender in einer Zeit, in der Anonymität praktisch unmöglich ist, anonym bleiben?“, fragt er. Diese Idee, die viele als provokant empfinden, steht im Widerspruch zu den Gesetzen von Ländern wie Spanien, wo der Prozess medizinisch, anonym und streng reguliert sein muss.

In Großbritannien hingegen hat Y Factor mehr Anklang gefunden, wenn auch nicht ohne Kontroversen. Die App ermöglicht drei Spendenmethoden: klinisch, zu Hause und sexuell. Sie bietet außerdem die Möglichkeit, eine spätere Verbindung zwischen Spender und Empfänger herzustellen – oder auch nicht. Und das alles ohne den Umweg über ein offizielles System, was bei Ärzten und Aufsichtsbehörden für Besorgnis sorgt.

Medizinische, rechtliche und ethische Risiken ohne institutionelle KontrolleWas für die einen Freiheit ist, bedeutet für die anderen Verletzlichkeit. Die britische Fruchtbarkeitsbehörde Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) äußerte sich besorgt über die Gesetzeslücke, die diese App schafft. Laut HFEA-Mitglied Professor Tim Child „entfernen Apps wie Y Factor Filter und setzen die Nutzer ernsthaften medizinischen, rechtlichen und emotionalen Risiken aus.“

Einer der kritischen Punkte ist das Fehlen obligatorischer Gesundheitschecks . Im offiziellen britischen System müssen sich Spender strengen Tests auf sexuell übertragbare und genetische Krankheiten unterziehen. Darüber hinaus gibt es eine Begrenzung der Kinderzahl pro Spender, um Inzucht zu vermeiden. Y Factor überwacht dies nicht. Derzeit verlangt die App nicht einmal eine Überprüfung der Identität des Spenders.

Auch rechtliche Garantien werden nicht geboten. Wer Sperma über Kliniken spendet oder erhält, genießt rechtlichen Schutz: Der Spender wird nicht in der Geburtsurkunde aufgeführt und kann keine elterlichen Rechte beanspruchen. In privaten Vereinbarungen bleibt all dies unklar. Anwältin Natalie Sutherland warnt, dass die App ein falsches Gefühl von Legalität vermittle, das Eltern und zukünftige Kinder ungeschützt lassen könne.

Ein neues Modell für ein altes Problem: mangelnder ZugangJenseits der juristischen Debatten bringt Y Factor eine unbequeme Wahrheit ans Licht: Das traditionelle System der assistierten Reproduktion ist nicht für jeden zugänglich . Im Vereinigten Königreich ist der Zugang zu Behandlungen durch den National Health Service (NHS) durch Alter, sexuelle Orientierung, Familienstand und andere Bedingungen eingeschränkt. Alleinstehende Frauen, gleichgeschlechtliche Paare oder Transgender-Personen können vom System ausgeschlossen werden oder müssen mit endlos langen Wartelisten rechnen.

Für diese Gruppen stellt das Y-Factor-Modell keine Rebellion gegen das System dar, sondern vielmehr die einzige verfügbare Option . „Es geht nicht darum, Regeln zu umgehen, sondern eine Alternative zu finden, wenn das System für einen nicht funktioniert“, argumentiert Sofie Hafström Nielsen, die Leiterin der App. In diesem Sinne präsentiert sich Y-Factor als Instrument der Inklusion, auch wenn diese auf informelle Weise erfolgt.

Dieses Argument steht im Einklang mit einer wachsenden Realität: der Transformation der Fortpflanzung hin zu einer stärker individualisierten Entscheidung, die mit der persönlichen Identität verknüpft ist. Elternschaft unterliegt nicht mehr ausschließlich traditionellen Strukturen, und neue Technologien stellen jede ihrer Säulen in Frage.

Das Paradox der Anonymität im Zeitalter der DNAEines der am häufigsten von Schou und seinem Team vorgebrachten Argumente ist, dass die Anonymität von Spendern obsolet geworden sei. Plattformen wie 23andMe und MyHeritage haben gezeigt, dass Millionen von Menschen durch eine einfache Speichelprobe biologische Verwandte finden können. In diesem neuen Kontext ist der Schutz der Spenderidentität fast eine Fata Morgana.

Diese Realität hat mehrere Länder zu Gesetzesreformen gezwungen. Seit 2005 müssen Spender in Großbritannien zustimmen, dass ihre Kinder sie kontaktieren dürfen, sobald sie 18 Jahre alt sind. Andere europäische Länder ziehen nach. In Spanien hingegen verlangt das Gesetz nach wie vor absolute Anonymität und verbietet dem Empfänger jegliche Auswahl.

Die Frage drängt sich auf: Welchen Sinn hat es, Gesetze aufrechtzuerhalten, die für eine Welt ohne Internet, ohne zugängliche DNA und ohne mobile Apps konzipiert sind? Ist es nicht transparenter, wenn die Menschen ihre Spender im Voraus kennen und klare Vereinbarungen treffen können?

Technologie im Dienste der Freiheit oder des Geschäfts?Und Factor ist auch ein Unternehmen. Die App ermöglicht das kostenlose Durchsuchen von Profilen, verlangt aber Gebühren für Interaktionen , wie es bei vielen Dating-Apps der Fall ist. Sie verkaufen kein Sperma, betonen die Macher, überwachen aber auch nicht, ob Zahlungen zwischen den einzelnen Personen erfolgen. Die Grenze zwischen „privater Vereinbarung“ und „Schwarzmarkt“ verschwimmt.

Die Monetarisierung der Reproduktion wirft tiefgreifende ethische Fragen auf. Sollte der wirtschaftliche Austausch in diesen Fällen reguliert werden? Kann garantiert werden, dass keine der Parteien ausgebeutet oder gezwungen wird? Und was passiert, wenn ein Spender ohne Aufsicht Dutzende oder Hunderte von Kindern in verschiedenen Familien zeugt?

eleconomista