Wie edel ist der Diebstahl des Künstlers? Ein Dialog zwischen Pericoli und Calvino

Wer verstand besser als Italo Calvino, was es bedeutete, durch die Zweige hinab- (oder hinauf-)zusteigen, das heißt, eine Abstammung anzuerkennen, er, der Architekt eines Barons in den Bäumen? Wer könnte besser als Tullio Pericoli aus Colli del Tronto in den Marken Leopardis Laissez-passer freimütig vertreten: „Das Stehlen dessen, was anderen gehört, ist absolut nicht widersinnig gegenüber der Natur“?

Es wirkt wie eine – in welchem Ausmaß auch immer – unfreiwillige amerikanische Vorlesung, „Furti ad arte“ (jetzt bei Henry Beyle erschienen), ein wiederentdecktes Gespräch zwischen dem vor vierzig Jahren verstorbenen „Eichhörnchen der Feder“ und dem Philosophen mit dem Bleistift, demjenigen, der „in Bildern denkt“, wie Calvino selbst Tullio Pericoli bezeichnete. Dieser Streifzug der Aufklärung um die edle Praxis des „Stehlens“ geht auf das Jahr 1980 zurück. Von der Kunst (Kleins Blau spiegelt beispielsweise Soulages’ Schwarz wider) über den Journalismus („Ein Interview ist ein gestohlener Artikel“, so Longanesi) bis hin zur Literatur (als Borges bemerkte, dass die Menschen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder zwei Geschichten erzählt haben: „die eines verlorenen Schiffes, das im Mittelmeer nach einer geliebten Insel sucht, und die eines Gottes, der auf Golgatha gekreuzigt wird“).

Tullio Pericoli

(rahmen)Dieses Moralstück beginnt mit einem Geständnis: „Klee-Diebstahl“ , so der Titel der Mailänder Ausstellung in der Galleria Il Milione, die Anlass zu diesem Gespräch gab. Es ist eine Meditation über Sprache, über Diebstähle in der Kunst . Zwischen zwei Intellektuellen „auf der Suche nach möglichen Formen, die in der Realität nicht existieren, aber existieren, weil sie möglich sind“. Wie sagt man das Unsagbare, wie zwingt man das Schicksal, auf dem Papier und im Atelier? Calvino und Pericoli im Einklang, wenn Calvino die alten und neuen Kosmischen Komödien seinem Freund widmet und sie als „die Pericoli-ähnlichsten meiner Bücher“ bezeichnet. Im Geiste von Qfwfq, „ein menschliches Auge (oder ein Augenzwinkern), projiziert auf die Realität einer Welt, die sich Worten und Bildern zunehmend zu widersetzen scheint.“

Es ist eine Reihe von gewählten Affinitäten , kunstvollen Diebstählen . So findet sich Robert Louis Stevenson in Calvinos Stammbaum wieder (unter seinen „genetischen“ Autoren, deren „visionäre und spektakuläre Ader“ in der Vorlesung über Sichtbarkeit gewürdigt wird). Und so steht im Herzen von Tullio Pericoli, der für Adelphi das ideale Zuhause des schottischen Schriftstellers entwerfen und umgestalten wird, jedes Zimmer ein Stück einer fabelhaften Welt, die auf eine unzerbrechliche Schatzinsel zusteuert.

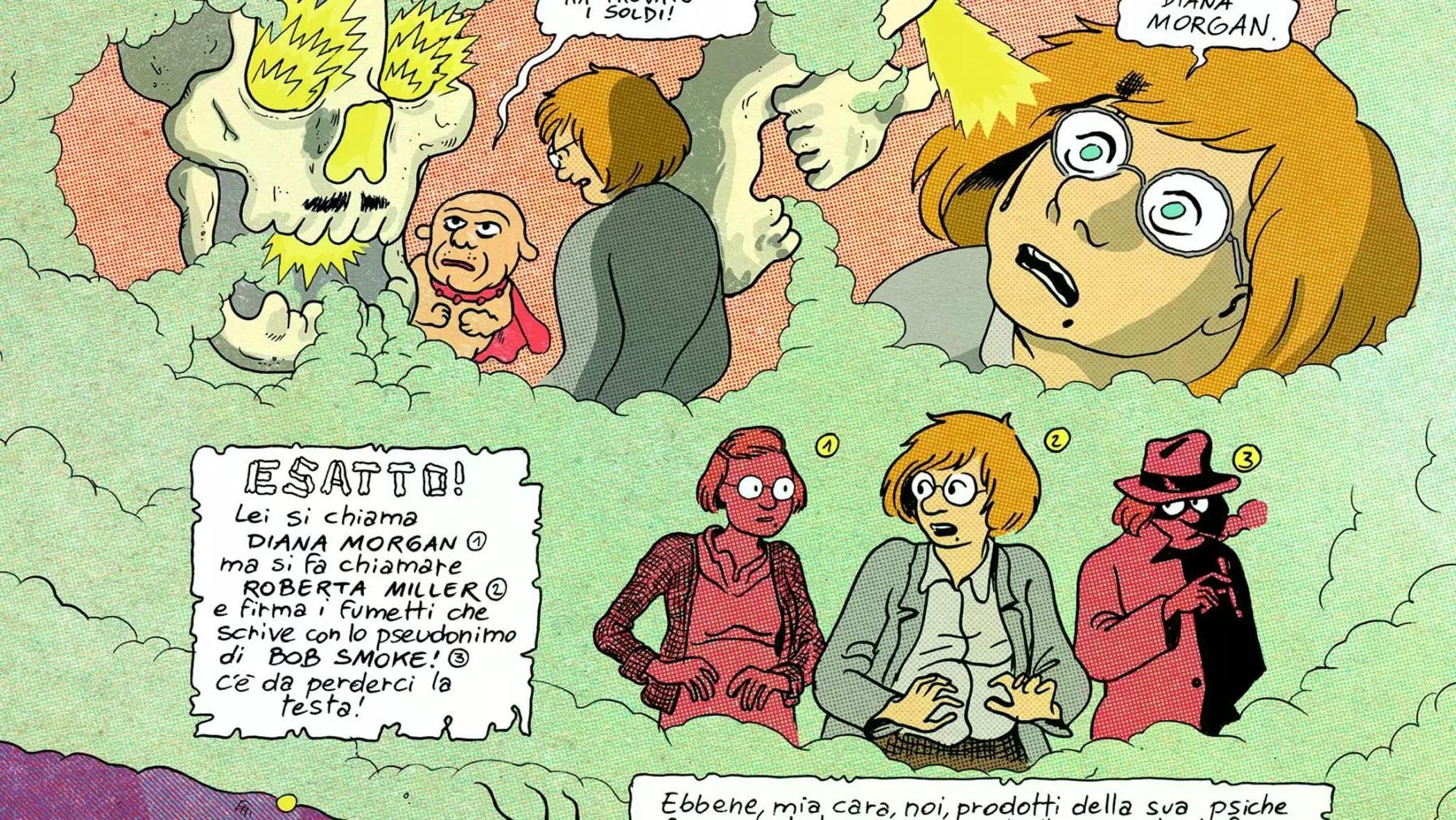

Ein Werk von Tullio Pericoli, das – wie das untenstehende – „Furti ad arte“ , den wiederentdeckten Dialog zwischen dem Künstler und dem Schriftsteller Italo Calvino, illustriert.

Jeder erkennt, ganz im Sinne Montales, seinen eigenen Weg (Montale, der sich von Pericoli in einem alten Fiat 500 von der Corriere zur Via Bigli fahren ließ; Montale war für Calvino „der einzige Philosoph, dem ich in meiner Jugend systematisch folgen konnte“). Angesichts Klees Fragmentierung warnt Montale: „Er hat nicht die Absicht, Fragmente, Teile eines imaginären Ganzen zu schaffen: Sein Ziel ist es, einen Nervenkitzel einzufangen, der es dem Betrachter oder Leser ermöglicht, für einen Moment selbst zum Autor zu werden.“

Ein Werk von Tullio Pericoli, das – wie das untenstehende – „Furti ad arte“ , den wiederentdeckten Dialog zwischen dem Künstler und dem Schriftsteller Italo Calvino, illustriert.

Der Diebstahl des Autors, der sich selbst liest. Wie Calvino zustimmt: „Da ist dieses Ding, verschlossen, dieses Objekt, aus dem etwas im Inneren Eingeschlossenes gestohlen wird. In jeder wahren Lektüre steckt ein Einbruch, ein Diebstahl. Natürlich sind Gemälde und literarische Werke eigens dafür geschaffen, in diesem Sinne ausgeraubt zu werden.“

Der Diebstahl, der Lesen, Übersetzen und Kopieren ist (Calvino, der an die Borges'sche Geschichte von Pierre Menard erinnert, dem Autor eines Buches, das mit Don Quijote identisch ist und doch, da es „sein“ ist, eine andere Bedeutung hat; Pericoli, der auf das Konzept der Nachahmung zurückgreift, das im 18. Jahrhundert von Joshua Reynolds theoretisiert wurde).

Weder Calvino noch Pericoli erwähnen es, aber ihr Dialog scheint, laut Francesco Arcangeli, auf die „Intrige“, den „Diebstahl“ hinzudeuten: „Und es könnte daher nicht anders sein als durch Intrige in der Überlieferung, sondern zugleich auch durch Transformation. Die Bedeutungen des Werkes werden im Leben der Geschichte ‚unerschöpflich‘, die für meine Generation nie Geschichte im Sinne des Historismus war, sondern ein menschliches, beunruhigendes Bewusstsein des Vergehens der Zeit.“

© ALLE RECHTE VORBEHALTEN

repubblica