Als das Kreuz zum Schwert wurde: die Templer und andere Militärorden, die auf der Halbinsel gegen die Muslime kämpften

Töten oder nicht töten? Das war das Dilemma vor 900 Jahren. 1120 überschritt Papst Innozenz II. eine rote Linie, als er angesichts der Bedrohung des Christentums durch die Muslime die Gründung der Tempelritter in Jerusalem genehmigte. Das bedeutete, dass ein religiöser Führer – wohlgemerkt Mönche, nicht Mönche – seine Hände mit dem Blut des Feindes beflecken konnte. „Angesichts der Notwendigkeit entstand die Idee einer militanten Kirche, deren Söhne mit Waffengewalt gegen die Ungläubigen mobilisieren konnten“, erklärt Carlos de Ayala Martínez am Telefon. Professor für mittelalterliche Geschichte an der Autonomen Universität Madrid. „Töten würde dich nicht verurteilen, weil du Gott gehorchen würdest.“

Diese Frage stellte sich im Zuge des Ersten Kreuzzugs 1095, dem Feldzug zur Rückeroberung der an den Islam verlorenen Gebiete. „Obwohl Jerusalem 1099 erobert wurde, war die Lage sehr instabil; ein stärkeres Engagement war erforderlich“, fügt er hinzu. Zudem gab es eine weitere europäische Grenze, die von den Ungläubigen bedroht wurde: die Iberische Halbinsel. Deshalb wurden hier eigene Militärorden gegründet, wie der von Calatrava 1157 oder der von Santiago (1170).

„Zuvor hatten sich die Templer auf der Iberischen Halbinsel niedergelassen, ebenso wie die Ritter des Hospitalordens und in geringerem Maße der Deutsche Orden“, erklärt De Ayala, einer der Experten, die am vergangenen Juliwochenende an einem Kurs über die Schlüssel zur romanischen Kunst mit dem Titel „Kunst und Militär: Das Erbe der Militärorden in Spanien (12.-13. Jahrhundert)“ teilnahmen. Der Kurs fand in Aguilar de Campoo (Palencia) statt und wurde von der Stiftung Santa María la Real organisiert, die diese Zeitung eingeladen hatte. Diese Kurse, die vom Kunsthistoriker Pedro Luis Huerta Huerta geleitet werden, finden nun zum 26. Mal statt und bringen die Studierenden jedes Jahr in zwei Sitzungen zusammen.

„Die Templer waren in Aragon und Portugal stark vertreten, und der Hospitalorden bzw. Johanniterorden war in Kastilien und León präsent. Nach einer Anlaufphase wurden sie bald mit spanischen Rittern verstärkt“, sagt De Ayala. Ein wichtiger Unterschied zwischen den Orden auf der Iberischen Halbinsel und denen im Ausland „besteht darin, dass sie von Königen und nicht vom Papst kontrolliert wurden, was zu Reibereien mit dem Papst führte“, fügt der Autor von über 200 Artikeln über Militärorden hinzu. Diese religiösen Milizen bestanden aus Männern, hauptsächlich den sogenannten „freires caballeros“, die an zahlreichen Schlachten auf der Iberischen Halbinsel teilnahmen. Einige verloren sie vernichtend, wie die von Alarcos (1195), andere gewannen sie, wie die von Las Navas de Tolosa (1212) und die entscheidende Schlacht von Salado (1340).

Diese Ritter mussten mindestens Hidalgos sein, Mitglieder des niederen Adels, und waren Ordensbrüder, führten also ein aktives gesellschaftliches Leben, kein kontemplatives wie Mönche. Sie mussten mindestens 17 Jahre alt sein. Bei ihrem Eintritt erhielten sie ein Stück Brot, Kleidung, ein Pferd und Waffen. Anfangs orientierten sie sich am religiösen Ideal – ihr Leben für andere zu geben –, doch mit der Zeit traten andere Ideale wie Ruhm in den Vordergrund. Die Mitglieder des Ordens waren an Gelübde des Gehorsams, der Keuschheit und der persönlichen Armut gebunden, obwohl diese beiden letzten „mit der Zeit gelockert wurden“. Sie beteten auch. Professor De Ayala weist darauf hin, dass dokumentiert ist, dass die Ritter des Ordens von Calatrava „täglich 267 Vaterunser beten mussten“.

Widerspenstige wurden bestraft. Im Orden von Montesa (Valencia) wurde angeordnet, dass ein Ritter, der einen anderen verwundete, „in Ketten gelegt wurde, bis der Meister [der den Orden befehligte] Gnade walten ließ“. Mangelnde Demut wurde bestraft, indem man „auf dem Boden fraß und keine Hunde, Katzen oder Vögel verscheuchen konnte, die sich ihnen näherten“. Wer „fortwährender Unzucht, Sodomie, Konkubinat oder Verrat auf dem Schlachtfeld“ verfiel, wurde mit Ausschluss oder lebenslanger Haft bestraft.

Trotz dieser schwierigen Realität entstanden zahlreiche Mythen über die Orden. „Die Templer sind der Gipfel; sie wurden von der kommerziellen Literatur schlecht behandelt, weil sie als esoterischer Orden galten.“ Für De Ayala sind Dan Browns Romane („Alles ist erfunden“) das schlimmste Beispiel. „Das Problem mit den Templern war ihr Prozess, der 1312 mit ihrer Auflösung endete. Ihnen wurden unbewiesene Anschuldigungen wie Götzendienst und Sodomie vorgeworfen. In Wirklichkeit wollte der König von Frankreich sie beseitigen.“ In Spanien waren es die Katholischen Könige, die die Orden enthaupteten, um sie ihrer Kontrolle zu unterwerfen.

Es gab nicht nur männliche Militärorden. Die promovierte Mittelalterhistorikerin María Ferrer-Vidal sprach auch über die von Frauen gegründeten Freilas. „In Europa gab es rund 30 solcher Klöster – mit insgesamt rund 200 Frauen. Die Hälfte dieser Zentren befand sich auf der Iberischen Halbinsel, da wir hier unseren eigenen Kreuzzug führten.“ Leider sind von diesen Bauten nur wenige materielle Überreste erhalten.

„Die Aufgabe der Nonnen bestand darin, zu beten, damit ihre Gebete den Rittern zum Sieg in ihren Schlachten verhalfen. Stellen Sie sich vor, diese Frauen hätten in all diesen Klöstern gleichzeitig dieselben Gebete zum Himmel gesprochen“, fügt sie hinzu. Die Ordensschwestern von Santiago beteten täglich mindestens 90 Vaterunser.

Wirtschaftlich waren sie wichtig, denn „durch ihre Nachhut konnten sie Gebiete anhäufen, die keiner Verteidigung bedurften und beispielsweise für die Transhumanz genutzt werden konnten.“ Ferrer-Vidal erklärt, dass der Beitritt zu diesen Klöstern für diese Frauen „Prestige bedeutete, obwohl viele dort waren, weil sie Witwen von Mönchen waren“. Sie untersuchte insbesondere das Kloster Santa Eufemia de Cozuelos (Palencia), das sie im Rahmen ihres Kurses besuchte und von dem nur noch die Kirche erhalten ist. Es war das erste Frauenkloster des Santiagoordens in Spanien.

Die Nonnen „trugen einfache Stoffe in den Klosterfarben (Weiß, Schwarz, Braun usw.) und hatten das Emblem ihres Ordens darauf gestickt.“ Was ihr Aussehen betraf, mussten sie „ihr Haar kurz halten und verstecken, und Make-up und das Zupfen der Augenbrauen waren verboten.“

Javier Martínez de Aguirre , Professor für Kunstgeschichte an der Universität Complutense Madrid, sprach über die Kirchen, die in diesen besonderen Klöstern errichtet wurden. Er fragte sich, wer hinter diesen religiösen Komplexen steckte, sowohl im Hinblick auf die Finanzierung als auch auf die Entscheidung über ihren Bau und ihre Ikonographie. Ein bedeutender Teil der Verantwortlichen waren Frauen. Er führte den bemerkenswerten Fall der drei Ramírez-Schwestern an, die Ende des 12. Jahrhunderts jeweils den Bau eines Hospitals mit Kirche in Auftrag gaben und diese dann den Orden in Städten in Navarra und La Rioja übergaben.

Martínez de Aguirre konzentrierte sich auf die Königreiche Kastilien, León und Navarra sowie auf die Orden des Heiligen Landes (den Tempel, die Hospitaliter und das Heilige Grab) und erklärte, dass „die meisten ihrer Bauwerke architektonisch wenig ambitioniert waren“. Er hob jedoch einige Beispiele hervor, wie die Kirche Vera Cruz in Segovia, das Kloster San Juan de Duero in Soria mit seinem bekannten Kreuzgang, der „an das Heilige Grab in Jerusalem erinnert“, oder die Kirche La Magdalena in Zamora, „aufgrund ihrer Größe und Ornamentierung“. Dies waren außergewöhnliche Stätten, da sie als „privilegierte Begräbnisstätten für Frauen dieser Klasse“ gedacht waren.

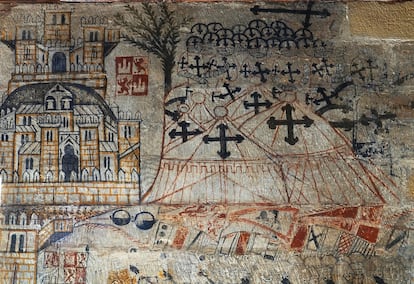

Doch wenn es ein Bauwerk gibt, das mit den Militärorden in Verbindung gebracht wird, dann sind es Burgen. David Gallego Valle , Geschichtsprofessor an der Universität von Kastilien-La Mancha, arbeitet an Ausgrabungen dieser religiösen Institutionen, insbesondere ihrer Festungen. Er erklärte, es habe zwei Arten gegeben: „Klosterburgen, die über eine eigene Kirche und ein Refektorium verfügten …“ und „Kommandoburgen“, die darüber hinaus „große Gebiete verwalteten“. „Sie waren herrschaftlicher und verfügten über Lagerhäuser.“

Die meisten dieser Burgen befanden sich „in Aragonien und La Mancha, obwohl es auch einige im Süden Extremaduras und im Norden Huelvas gab“. Überraschenderweise war es üblich, dass die Militärorden keine eigenen Burgen bauten, sondern die von den Muslimen eroberten, beträchtlichen Festungen nutzten. „Als die Christen diese Gebäude einnahmen, errichteten sie rasch den Bergfried, die Kirche und alle anderen notwendigen Elemente im Inneren.“ Viele Mudéjar-Baumeister waren an diesen Projekten beteiligt. „Die eroberten Länder waren von Muslimen bewohnt, und die Orden waren daran interessiert, diejenigen zu schützen, die in bestimmten Berufen, wie zum Beispiel den Baumeistern, bewandert waren.“

Anders als man beim Anblick ihrer am Horizont thronenden Burgen vielleicht denken könnte, „wurde beim Bau von Burgen viel Pfusch angerichtet“, fügt Gallego hinzu. „Sie wurden sehr schnell fertiggestellt, da die eroberte Position verteidigt werden musste. Der Bau konnte sechs oder sieben Jahre dauern, und Frauen und Kinder waren daran beteiligt. Für viele Menschen muss der Anblick einer Burg, an der 200 Menschen gleichzeitig arbeiteten, das größte Ereignis ihres Lebens gewesen sein.“

Innerhalb des Burggeländes befanden sich natürlich befestigte Kirchen, sogenannte Castrales, wie José Arturo Salgado , Doktor der Kunstgeschichte und Professor an der Universität von Kastilien-La Mancha, erläuterte. „Ihre Mauern waren dick und besaßen oft eine Krypta als Ort der Erinnerung an die Verstorbenen.“ Eine Ausnahme bildet die Burg La Estrella in Montiel (Ciudad Real), die dem Santiagoorden gehörte und auf deren Gelände sich zwei Kirchen befanden.

Professorin Francesca Español Bertran von der Universität Barcelona untersuchte die Aktivitäten der Ritterorden in der Krone von Aragon. Dort wurden einige Kirchen „mit einem formalen Zweck“ errichtet, die aufgrund ihres kreisförmigen Grundrisses an die Grabesbasilika in Jerusalem erinnerten, obwohl diese nur vereinzelt vorkamen. Sie erwähnte auch das 1187 gegründete „kolossale“ Kloster Sijena, dessen Gründerin ebenfalls eine Frau war: Königin Sancha von Aragon.

Abschließend begab sich Julio Vázquez Castro von der Universität Santiago de Compostela ans andere Ende der Iberischen Halbinsel, um über das romanische Erbe der Orden in Galicien zu sprechen, einem Gebiet, das weit entfernt vom Kampf gegen die Muslime lag. „Dennoch beherrschten die Orden 20 % des galicischen Territoriums, immer in ländlichen Gebieten.“ Diese Milizen dienten als Rückzugsort für Veteranen. Vázquez hob die Arbeit des Johanniterordens in Portomarín (Lugo) hervor, das sie „in eine blühende Stadt“ verwandelten. Dort befindet sich die Kirche San Nicolás, ein befestigtes Gebäude, das für seine Höhe (16 Meter) und die Verzierung seiner Kapitelle bemerkenswert ist.

Professor Vázquez wies darauf hin, dass diese Orden im Gebiet des Erzbistums Santiago nicht vertreten waren (der Santiagoorden wurde in Cáceres gegründet), da die kirchlichen Autoritäten sich weigerten, Einkünfte und Land mit Rittern zu teilen, die sie nicht benötigten. Doch wie es das Schicksal wollte, verbreitete der Santiagoorden im Laufe der Jahrhunderte sein bekanntes Abzeichen, das berühmte rote Schwertkreuz, in ganz Spanien, Europa und Amerika. Heute ist es das Logo, das auf dem Wappen der Stadt Compostela, auf ihrer Fußballmannschaft und auf jedem dort gekauften Souvenir abgebildet ist: T-Shirts, Schlüsselanhänger, Pilgermuscheln und natürlich dem Santiagokuchen.

EL PAÍS